みなさま

お世話になっております。RSY事務局です。

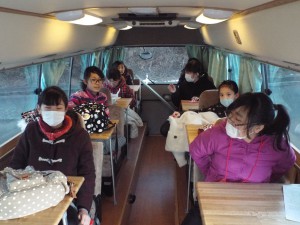

2月14日(土)~15日(日)の二日間で、「白馬村ボランティアバス」を運行致しました。今回ボランティアバスを運行した長野県白馬村は、昨年11月に発生した長野県神城断層地震により被害を受けた地域です。白馬村は現在本格的なスキーシーズンを迎えておりますが、今年は震災の影響により修学旅行客が数百人単位でキャンセルになるなど風評被害が発生しており、白馬村観光職員からは、「安全にスキーを楽しんで頂ける環境であることを多くの人に伝えたい。」との声がありました。また、昨年12月には仮設住宅が設置され、白馬村社会福祉協議会からは、「生活支援の一環として交流会を行ないたい。」という声もありました。

そこで、白馬のスキー場でスキーを楽しむ「スキーチーム」と、仮設住宅の方と交流する「交流チーム」に分かれてボランティアを募集し、二日間活動しました。

「スキーチーム」は、2日間「白馬五竜スキー場」でスキーを楽しみました。「交流チーム」は14日に15日の炊き出しの準備、住民の方とチョコレート作りを行い、15日は交流会を開催し、足湯、ミニバザー、絵灯篭作り、炊き出しを行いました。以下、ボランティアバスの活動報告です。

——————————————————————————————————————–

一日目

午前8時頃RSY事務所を出発し午後1時頃白馬村に到着しました。バスから降りてびっくり!一面に雪が積もっており、白馬村は真っ白でした。

ここからはスキーチームと交流チームは別行動。スキーチームは「白馬五竜スキー場」へ向かいました。

交流チームは、白馬村の体育館に到着しました。早速、チョコレート作り班と、明日の交流会の時に食べるおでんやけんちん汁、きしめんを調理する炊き出し班に分かれ準備に取り掛かりました。チョコレート作りは、名古屋学院大学 災害復興支援チームあすなろのメンバー4名が中心となって進めてくれました。2月14日といえばバレンタインデー。作っている途中から住民の方も加わり、みんなで賑やかにチョコレートを作りました。

丸型やハート型など様々な形のチョコレートが出来上がりました。

参加してくださった住民の中には、「チョコレート作りなんてしばらく振りだよ、バレンタインだからね」、「初めてやったけど、意外とできるもんだね。完成が楽しみだわ」などと、喜んでくださる方も多かったように思います。また、旦那様との出会いや、過去のバレンタインの思い出など、あま~い話しで盛り上がる人もいました。

一方、炊き出し隊長Kさん率いる炊き出し班は、白馬村社会福祉協議会の調理室で炊き出しの準備を行い、けんちん汁の具材を切ったり、おでんの下味をつける準備をしてくれました。

その後は、白馬村の住民の方3人を囲んで、震災当時の様子や今の生活状況などについてお話を伺いました。地震の揺れが本当に大きなものであったこと、地震によって多くの人が家を失い、仮設住宅で暮らしていること等、様々なお話を聞くことができました。また、住民の方のお話で、「普段から地域の繋がりが強かったから、地震が来ても皆で協力いて避難できたし、避難後も支えあって生活できた」という言葉がありました。それを聞いて参加者からは、「思い返してみれば自分の地域のことを何も知らない。このままでは災害が来た時に助けあえない・・・」、「近所間の付き合いや、地域の繋がりの大切さを実感できた。まずは地域の人に挨拶をするなど基本的なことから始めたい」などの感想が出ました。

二日目

二日目は、いよいよ交流会です!交流チームの中で、「炊き出し班」、「足湯班」、「ミニバザー班」、「絵灯篭班」に分かれてそれぞれブースを担当しました。

炊き出しブース

前日に下準備した成果が実を結び、大盛況となりました。おでん、けんちん汁、きしめん、おにぎり、どれも大好評で瞬く間に大きな炊き出し鍋が空になり、買い出しに行って具材を追加しましたが、それも直ぐに無くなりました。

召し上がった住民の方からは、「これがきしめんね。初めて食べたけど美味しいね!」、「やっぱり寒い日は汁物だね。みんなでわいわい食べるのがいいね」などの声をいただきました。

足湯ブース

震災から三か月が経過し、住民の方の疲れが出始めている住民の方も多くいらっしゃいます。そこで、「温かいお湯に足を付けてほっと一息ついていただこう」ということで足湯の提供を行いました。足湯ブースには全部で10名程の方が来てくださり、足湯をしながらボランティアとお話しをしていかれました。

絵灯篭ブース

絵灯篭は、名古屋学院大学 災害復興支援チームあすなろが中心となり活動しました。絵灯篭は3月8日・11日に宮城県名取市閖上(ゆりあげ)地区で行う東日本大震災の犠牲者慰霊に使われるものです。ブースでは、ボランティアと住民が楽しそうに紙に絵を書く姿が見られました。

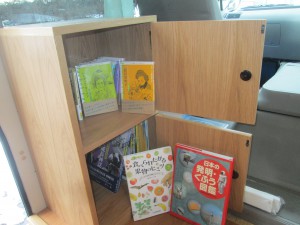

ミニバザーブース

ミニバザーでは、白馬村支援で集まった生活用品を住民の方々に30円から70円の安価な値段で販売しました。「こんなに安い値段で買い物ができて助かります」ということを言われる住民の方もいました。ミニバザーは4760円の売り上げで、全額白馬村社会福祉協議会に寄付させていただきました。

今回生活用品をご提供してくださった、生活協同組合連合会アイチョイス様、ボランティアのみなさま、本当にありがとうございました。

あっという間の二日間でしたが、実際に白馬に足を運び、住民の方と関わることができたのは貴重な経験になりました。参加者のほとんどが白馬村にボランティアに来るのが初めてだったこともあり、「発災してから何かしたいと思っていたので、実際に足を運ぶことができてよかった」、「やっぱりテレビや新聞ではわからないことがあると思う。これからも足を運んで関わっていきたい」等の言葉が多く出ました。帰り際に住民の方から、「春になって雪が解けてからも来てくれると助かる」という声も聞くことができたので、これからも白馬村に足を運び、関わりを続けて行きたいと思います。

また、3月25・26日に白馬村の子どもたちを名古屋に招いて観光企画を行います。それに伴って恒例の募金活動も行いますので、是非ご協力よろしくお願いします。

——————————————————————————————————————-

足湯時の住民のつぶやき

私の家は全壊だった。震災が起きるちょっと前に足を骨折しちゃって震災が起きた時はたまたま少し遠い息子の家にいたから助かったんです。築200年以上だから。帰ってきたら家が全壊だった。ベッドの上に屋根が落ちてきていたみたいだから、家で寝ていたら助からなかったと思います。今は同じ仮設の仲間と三人で一緒にご飯を食べたり楽しいんですよ。毎日交代でそれぞれの家にお邪魔して、お鍋やったりしてます。白馬はリンゴはあまり収穫できないけど野菜が美味しいんですよ。秋に収穫した野菜を冬の間土に埋めておいて春に食べると、みずみずしくて美味しいんですよ。今年は地震があったから、どうなっているかわからないけどね。

(70代 女性)

名古屋から来てくれたんだ。白馬村は雪があってびっくりしなかった?私の家は大丈夫だったよ。中も大丈夫だったから、今は家でくらしているんだ。ここの地区は皆顔見知しりだから、ここにきている人のこともだいたい知っているよ。だから顔も知りの家が全壊だったり、避難所に入ったって話も結構聞くから心配でならないよ。こうやって皆で集まって話しする場所は有難いね。毎日ではないけど時々やってくれるよ。今回で四回目くらいかな。

(70代 女性)