みなさま

お世話になります。RSY事務局です。各地で災害が同時多発しています。

RSYはこれまで、台風2号水害による豊橋市への個別支援と並んで、5月5日に震度6強の揺れを観測した奥能登地震の被災地・石川県珠洲市に向けてスタッフ・ボランティアの派遣も継続しています。

今回は、仮設住宅を中心に、震災から2か月以上が経った住民の方々の心情や生活状況について、常務理事・浦野が報告します。

※私たちの活動は、

日本財団「災害発生前後の初動期に関する支援活動」助成、赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成からのご協力を頂き実施しています。

<RSYの活動>

1.活動内容

仮設住宅入所世帯の個別訪問・環境整備

珠洲市は6月15日より建設型仮設住宅の入居を開始しました。住宅は、一番被害の大きかった正院町に16戸建設され3か所に分散しています。小規模のため集会場や談話室の設置はありません。現在は13世帯が入居しており、中にはひとり暮らし高齢者、障がい者世帯、乳幼児世帯もあります。

珠洲市の仮設住宅は建設型仮設住宅のみですが、冬場の降雪を考慮し、風除室や2重サッシ、室外機や換気口の上部設置、アスファルトによる砂利道の改善、ベランダの軒の設置、浴室の追い炊き機能など、防音対策も含めこれまでの被災地では後付けで改善されてきたものがあらかじめ装備されていました。

しかし、部屋が狭く収納が少ない、玄関前の階段の段差が大きく一部手すりがない、トイレや浴室に行くまでの動線に段差があり危険、浴槽が深くまたげないなどの課題は変わっていませんでした。

一部の住宅では、最初から手すりがついているケースもあったが全てではない。

過去の被災地の事例を思い返すと、入居して間もない頃は「安心して眠れる」「ようやくホッと一息つけた」という声をよく耳にするものの、数週間も経つと、これらの様々な不具合に直面し戸惑われる方が少なくありませんでした。

また、仮設内や周辺地域との新しい人間関係の構築がうまくいかず寂しさや心の負担が増したり、生活環境の急激な変化によって外出や社会参加の機会が減り、これが引き金となって、心身機能の低下や引きこもり等の生活不活発病、アルコール依存症等が深刻な課題となっていました。

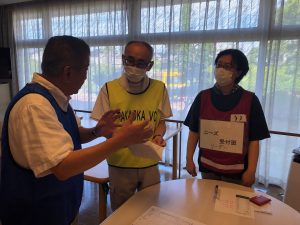

そこでRSYは、市や市社会福祉協議会らとこれらの事例を共有すると共に、地元三崎町にある『新出製材所』さんと協働して、生活状況の把握や改善、住民同士の交流のきっかけづくりを兼ねた収納棚の取り付けをお手伝いさせて頂くことにしました。製材所さんには、木材の提供と切り出し、棚の取り付けをサポート頂いています。

ボランティアスタッフの稲垣さんは新出さんを師匠と仰ぎ、棚の作り方をご教授頂きました。

製材所の2代目である新出さんは、生まれも育ちも珠洲。「こんな時だからこそ、地域の人たちの笑顔のためにできることがあれば何でもしたい」と協力を申し出て下さいました。一緒に訪問すると知り合いも多かったようで、住民の方の表情が和らぎ、場も和みます。こうしたリラックスムードの中で、ポツリとこぼれ出る心情や困りごとを記録し、従来の福祉サービスや今後の見守りにつなげられるよう関係者で協議を重ねています。

特に要望が多かったのが洗濯機上部の棚。なるべくものを床に置かず上の空間を有効活動したい。見た目もよく、落下しないようにという新出さんの細心の配慮で設置。

トイレにはツッパリ棚を。

鴨居には物掛けフックを設置して、カバンやハンガーがかけられるように。

訪問時には市社協職員にも同行頂き、サロン等を定期的に開催して集いの機会を増やしたり、個別訪問を重ねて日々の細かい状況の変化にいち早く気づけるよう、市と共に体制づくりに取り組んでいます。RSYもこれらの動きに参画し、どんな時でも人の関わりが絶たれないコミュニティづくりに向けてできることを考えています。

<住民の声>

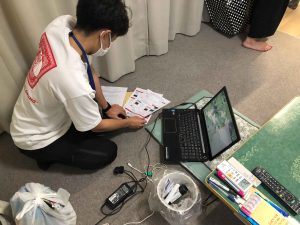

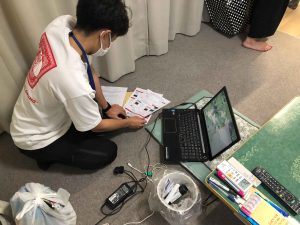

★家は全壊。息子が「とにかく全部捨てろ」っていうから、今にして思えばまだ使えた大切な物も捨てざるを得なかった。一つひとつ泣きながら処分したの。ここに持ってきてるのは最小限。でもここでも新しいものを増やすなとも言われてて。どうやって家電を配置したらいいのか全然わからなくて困っていたの。私の家は正院町にあったんだけど、ここのお隣さんとは1回挨拶しただけでほとんど面識がないの。今はインターネットで好きな番組を見るのが唯一の楽しみ。でもネットのつなぎ方やパソコンを置く場所がなくて困ってて。立派な棚を設置してもらって嬉しい!(70代・女性)

※棚の取り付けと共に、社協さんがネット環境の整備、新出製材所さんがパソコンテーブルの寄付を下さいました。また、棚の取り付けが、お隣の家を行き来するきっかけにもなり、収納スペースについての悩みや工夫を共有する姿が印象的でした。

お互いのお部屋を行き来してレイアウトづくりの参考に。

★週末に、一時的に親族の家に避難していた義父と義母が戻ってくるの。義父は介護が必要で、普段は義母が入浴介助をしているけど、浴室が狭いからシャワーチェアの出し入れや管理ができるか心配。入口の階段に手すりがあると助かるんだけど…。ここは狭いから、家が建つまで親族のところにいた方がいいと思ってたけど、どうしても戻りたいって。やっぱり遠慮が強かったみたい。ここで4人で生活するなんていったいどうなるのかしら。今後のことは生活しながら考えていくしかない。何とかなると思うしかない。(60代・女性)

★罹災証明書は結果に納得がいかなかったから再申請中。自宅を解体したら、小ぶりの家を建てようと思っています。少しでも安く建てられる家がないかメーカーとも相談して探したい。これからを考えると不安は尽きないけれど、毎日「今日はこれができた!」と、今はとにかく1日ずつできることを考えながら、目の前にあることに集中しようと自分に言い聞かせてます。(50代・女性)

★数十年前に脳梗塞になってマヒがあるんだ。でも、震災前はよく外出していたんだよ。震災後に体調を崩しちゃって、今はほとんど外に出ていない。でもたまに友達が訪ねてきてくれるよ。風除室についている手すりが低くて使いずらい。トイレ・浴室に続く通路にある段差は、行くときは手すりで上がれるけど、戻る時はマヒ側に手すりがないから安定が悪いね。風呂は深くて入れないからシャワーだけ使ってるよ。夏場はいいけど冬場は辛いかもな。今はあんまり調子が良くないから、リハビリとかは無理かな。(80代・男性)

右側の手足にマヒがあるり、適切な位置に手すりが無いため段差を降りる時に後ろ向きにならざるを得ない。

★震災直後は生まれて間もない子どもを連れて近隣市町にある実家にしばらくいました。仮設ができてから戻ってきたけど、早々に子どもが熱をだしちゃって。感染症とかじゃなかったから本当によかったとホッとしました。子どもも慣れない環境でストレスがたまっていたのかも。車があるから、実家の行き来や買い物など自由にうごけるので今のところ不便はない。でも、物が多いので収納は困ってる。押入れは大きくて便利なように見えるけど、どうやって物を配置していいか悩む。(20代・女性)

2.これまでの派遣実績

・第1陣:5月7日(日)~5月11日(木)/浦野・松井(RSY)

・第2陣:5月15日(月)~5月19日(金)/浦野・栗田(16日のみ)・稲垣(RSY)

・第3陣:5月23日(月)~26日(金)/浦野・林・松井・稲垣(RSY)、椿・山口(なごや防災ボラネット)

・第4陣:5月29日(月)~6月1日(木)/浦野・稲垣(RSY)、椿・岡田(なごや防災ボラネット)

・第5陣:6月5日(月)~8日(木)/浦野・稲垣(RSY)、椿・伊東(なごや防災ボラネット)

・第6陣:6月18日(日)~20日(火)/浦野・稲垣(RSY)、種村(震つな)

・第7陣:6月27日(火)~29日(木)/浦野・松井(RSY)

・第8陣:7月10日(月)~12日(水)/浦野・稲垣(RSY)

・第9陣:7月16日(日)~18日(水)/栗田・浦野・稲垣(RSY)、椿・伊藤(なごや防災ボラネット)

————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支援プログラ

ムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026