みなさま

RSY事務局です。

佐賀県に派遣しているスタッフ・ボランティアの活動報告をいたします。現在は、ボランティア1名・看護師ボランティア1名が活動中です。浦野以下4人は9月2日に帰名しました。

以下、活動報告です。

★私たちは、佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)が提示している県外支援者のガイドラインに従って現地入りしています。

佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)のHP

https://peraichi.com/landing_pages/view/spf20180901/

★この取り組みは、日本財団助成金「令和3年8月豪雨」からのご支援を頂き実施しています。

———————————————————————————–

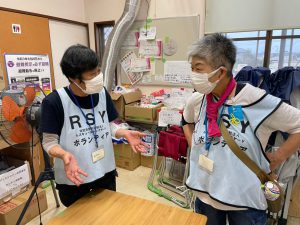

RSYの活動(1)「おもやいボランティアセンター(おもやい)」

(武雄市)運営・活動支援

———————————————————————————–

★物資班レポート

平日は、週末の半分くらいの方々(40~50人)が来所されています。ご寄付を頂いた方々への感謝の気持ちを込めて、品物等とお礼のメッセージを添えて写真を撮り、随時おもやいのSNS等にアップしています。一つひとつの丁寧な取り組みが、息の長い応援へとつながっており、寄付者は毎日後を絶ちません。

当初、名前と連絡先を書くだけだった受付アンケートは、被災状況が詳しくわかるように、項目が少しずつ増えてきました。台所は使えますか?お湯は使えますか?冷蔵庫は使えますか?など物資選びに役立つ項目を拾いながら、サポートしています。

食欲があるか?眠れているか?も聞いて、心配な兆候がみられたらおもやいスタッフか看護師ボランティアなどにつなぐようにしています。

2年前にも水害に遭っているためか、カビ対策のためにも部屋を乾燥させなければならないということをご存知の方も多いです。おもやいには、中古の扇風機の寄付がいくつかあり、それらを借りて床を乾かしたいという方もいらっしゃいました。

また、住民さん同士で周囲の人を気にかける様子もありました。おもやいに「あそこの人が気になるんだよね。あそこで物資が貰えるよと紹介しておいたから」という会話が以前あって、それを伝え聞いた方が初めておもやいに物資を受け取りに来てくださいました。

【被災者の声】

・一人でいるとね、夕方くらいになると気分が下がってきちゃって、食事なんかは簡単につくれる非常食みたいなのがいいんですよ。 被災する前は自炊もちゃんとしてたんですけどね(50代男性)

・2年前よりも今回のほうがひどかった。タンスの2段目ぐらいまで水があがってきた(70代男性)

・不安なんていったらね、もう不安だらけよ(70代女性)

★看護師レポート

夕方、熱中症とみられる救急搬送から戻った方を訪問しました。被災された方々の様子を見ていると、ボランティアの支援はとてもありがたいと思う反面、汗や泥まみれになって働く横で自分だけ休むわけにはいかないと、片づけるものを指示しなければと気を遣う面もあるようです。それ故に、身体が疲れていても頑張りすぎてしまい、体調を崩す方も多くなっているということでした。おもやい代表の鈴木さんも、早くからそのことに気づいておられ、「途中休みの日を入れるなどして、被災者の状況に合わせたボランティアの派遣ペースを検討していきたい」とおっしゃっていました。私たちも住民の方の心情を読み取りつつ、「今日と明日はできるだけ安静にしましょうね。また明日も体調確認のため、訪問させて頂きますね」とお伝えしました。

●おもやいでは、スマートサプライを通じて募金をまだまだ受け付けています。

https://smart-supply.org/projects/omoyai-202108

これは、遠くからでもできる支援です。ぜひともご協力お願いします。

————————————————————

RSYの活動(2)

避難生活支援アドバイザーとして浦野を派遣

★この取り組みは、中央共同募金会のREADYFOR×ボラサポ災害支援基金「災害支援を専門とする非営利団体に対する緊急助成プログラム・令和3年8月豪雨助成事業」のご協力を頂き実施しています。

————————————————————

★浦野レポート

浦野は、内閣府・JVOADの協働事業の一環として、JVOAD避難生活改善に関する専門委員会メンバーである辛嶋氏(PBV)、地元支援団体「佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)と共に、大町町・武雄市の避難所のアセスメント調査を行いました。

今回のアセスメントは、避難所の長期化と新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、災害関連死や深刻な健康被害を防ぐための、適切な生活環境が整えられているのかを確認し、改善に向けた支援を行うことを目的としています。

大町町は2か所の避難所に、23世帯・42名が避難。武雄市は4か所の避難所に12世帯・20名(現在は3か所に統合)が避難していました。今回対象となった2つの市町は、2年前の水害でも被災しており、その教訓が生かされていた面もありましたが、いずれの避難所も、5割~7割程度「改善が必要」という結果となりました。

新型コロナの感染症予防のための、受付での検温・アルコール消毒・健康チェック、専用スペース、パーティション・段ボールベッドの設置、共用スペースの定期的な消毒は適切に対応されていました。一方で、居住スペースやトイレの土足禁止化、ゴミの分別・汚染ゴミの処理方法、食品や使い捨て容器の衛生管理、換気方法等については、改善が必要でした。

また、過去の災害でも同様の指摘をされ続けてきた、温かく、栄養バランスの取れた食事と布団やリネンの提供なども、適切な対応が取れていないという現状がありました。

このような結果の背景には、

①マンパワー(行政職員も被災している)

②保健師の確保(新型コロナ・ワクチン対応等で手いっぱい)

③行政の災害救助法ならびに生活再建支援法の適切な運用知識やスキル

④避難所として活用される施設管理者(公民館等)との災害時の施設利用ルールの相談

⑤避難所を利用する一般市民への理解促進

⑥在宅等避難者の支援拠点機能も想定した人員配置と環境整備の検討

などの不足が原因として見えてきました。

これは、当該市町だけではなく、どこの自治体でも起こりえる課題だと実感し、それ故に、日常からの官民協働の関係づくりや、人づくりが一層重要だと認識しています。

特に、専門委員会としても、食事と寝床の改善は、コロナ蔓延前から、災害関連死を防ぐために優先すべき課題であることを言及してきましたが、どの被災地でも改善までに長い時間がかかります。

この課題には、被災規模や委託業者の確保等、様々な物理的要因が絡んでいます。しかし、過去の災害では、食事等を改善しない理由の一つとして、運営支援者から「避難所の食事や寝具を整えると居心地がよくなって、避難所から出ようとしなくなる。それが避難者の自立への妨げになる」という声が聞かれました。

災害救助法の中で、その必要性や運用については明文化されているにも関わらず、これらの提供が「わがままの助長」と捉えられる要因がどこにあるのか、今一度、その究明に力をいれなければと思います。

今回の結果を受け、浦野は、JVOAD専門委員会メンバーの頼政氏(被災地NGO恊働センター)と、地元SPFと共に、具体的な避難所の環境改善にも取り組みました。

今後は、SPFを通じて環境維持と、足湯やサロン等、被災された方々に寄り添った生活支援プログラムの継続が検討されています。

RSYも、引き続きオンライン等を活用しながら情報共有し、サポートを続けていきます。

—————————————————

オンライン情報共有会議への参加

—————————————————

・SPF主催の「佐賀県情報共有葉隠会議」(水・土開催、19:00~)

・Fネット主催の「福岡県における大雨災害に関する情報共有会議」(月・木開催、18:00~)

に、毎回参加し、情報提供も適宜行っています。

★佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)のHP

https://peraichi.com/landing_pages/view/spf20180901/

★災害支援ふくおか広域ネットワーク(Fネット)のHP

HOME

———————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!(随時受付中)

———————————————————————–

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

被災者への生活支援プログラムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「活動寄付」とご記入ください。