みなさま

RSYは台風19号で甚大な被害を受けた長野市豊野区を中心に支援活動にあたっています。スタッフは10月14日より毎週現地入りし、多くの皆様のご支援のもと、自主避難所の環境改善・運営サポート、在宅避難者への炊き出し、集いの場づくり、生活調査等を行ってきました。

自主避難所は、約50日間の運営を終え、12月1日に閉所します。10月28日は区役員によるささやかな「お別れ会」が催され、RSYスタッフもお招き頂きました。7世帯・15名の入居者、それを支えた自治会役員、地元議員、ボランティアが一同に介し、それぞれの想いを涙ながらに語り、お互いへのねぎらいと感謝の言葉を伝え合いました。

入居されていた皆さんは、退所後、公営住宅やみなし仮設、建設型仮設住宅へ移られます。これまで家族のように支えあい、気遣い合って過ごしてきた人々と離れ、慣れない環境で新生活を始める際には、新たな不安や孤独感が募ります。それをかき消すかのように、自分を奮い立たせ、一様に「これからは自分たちで頑張ります」とお話しされる姿が印象的でした。

RSYは今後も、地元の方々と共に、地域の皆さんが「一人じゃない」と安心し、「困った時にいつでも相談できる」場づくりを進めていきます。

また、日頃からRSYと連携関係にある『なごや防災ボラネット』

は、「長野市北部災害ボランティアセンター豊野サテライト」に、

ボランティアコーディネーターを派遣していましたが、サテライトの規模縮小に伴い、

約1か月の活動を終了しました。本当にお疲れ様でした!

以下、スタッフからの報告です。

———————————

避難所への支援

———————————

12箇所・558名(11月26日現在・長野県)が避難していた長野市内の避難所は、11月30日をもって閉鎖。3日間の移行期間の後、最終的には長野運動公園のスポーツ施設に統合されます。次の行き先が見つからない、修繕等で短期的な生活の場が必要な方に限り、最長12月20日(金)まで利用可能。12月10日までの間、朝食のみが支給されます。

一方で、RSYが運営サポートを続けてきた豊野区自主避難所は、

区役員や議員さんのご尽力で、全世帯の住まいが決まり、

12月1日をもって閉所することになりました。しかし、

何もないところから新生活をスタートさせるのは大変です。

そこで、引っ越し直後から、食べる・寝るが支障なくできるよう、布団と調理用具セット「新生活応援パック」を提供しました。費用は、RSYを通じて、生活協同組合連合会アイチョイス様からご支援頂きました。

セットを手渡すと、区長や住民の方々は「

色々揃えなくちゃと焦っていた。これで安心して新しい場所に移れる」と涙ながらにお話しされました。

相談から迅速な対応を頂いたアイチョイス様に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

また、同避難所は10月28日、約50日間の避難生活に一区切りとして、「お別れ会」を開催しました。RSYスタッフ・ボランティア4名もお招き頂きました。

★住民の声

・ここに避難して、皆から沢山の優しい言葉をかけてもらった。本当にありがとう。気づけばほとんど近くに住んでいた人達が集まっていた。それが時には楽しく、とても安心できた。いわゆる避難所という雰囲気はなかったので、ここでの生活はむしろ「楽しい思い出」になった。でもこれからは、いよいよ家の再建という現実的な話が待っている。私は頑張って家を直してこの地域に住み続けたい。やっぱり生まれ育ったこの地が、一番好きだから。(50代・男性)

・最初はこんなことになってとてもがっかりしていた。でもここに来たら、日赤ボランティアの方がご飯を作ってくれて、知っている顔だったのでホッとした。ここに来て、同じ痛みを経験した人達と励まし合えたことで、1日1日前を向いて行こうと思えた。(50代・女性)

・小さな子どもがいるので、泣くと皆さんに迷惑がかかると思ってとても申し訳ない気持ちだった。でも、皆さんが本当にやさしくしてくれて。子どもも最初、「こわい」「大丈夫?」の二言しか言わなかった。でもだんだん元気になって、この1か月でびっくりするほど言葉が増えた。皆さんが温かく接して下さったおかげ。本当にありがとうございました。(30代・女性)

・水害当日はずっと山に避難していた。ようやく指定の避難所に着いても、「もう一杯で入れない」と断られたり、当てにしていた施設に鍵がかかっていて入れず途方に暮れた。でもその時、近所の人からここを紹介してもらいやっとたどり着くことができた。本当にありがたかった。直後はものすごく気を張っていて、笑うことも泣くこともできなかった。でもここで皆さんと過ごし、ボランティアの方と接しているうちに、ようやくそれができるようになった。(60代・女性)

・水害前に体を壊し、今回の水害で大きな被害を受け、正直本当にショックを受けている。でも近所の人と助け合ってここで過ごせたことを糧に、何とか頑張らなくちゃと思う。自分たちもこの地域に戻るつもりで家を直し、また皆さんと一緒に住みたいと思う。(60代・男性)

・最初は毛布1枚、座布団を敷布団の代わりにして、39名が生活していた。いち早くかけつけてくれた日赤奉仕団の方々は、何日も握り飯や、温かい汁物を作ってくれた。とてもアットホームな雰囲気で、一つの家族のようだった。ここは指定避難所ではなかったので、役員としても十分でなかったこともあったと思うが、できることは精いっぱいやらせて頂いた。これからも身体に気を付けて再建に向けて歩んで欲しい。(区役員)

————————————–

県や市による住まいの支援

————————————

県営・市営住宅の他、現在までに、借り上げ型(みなし)仮設443戸、建設型仮設52戸が確保され、随時引っ越し作業が進められています。また、応急仮設住宅には入らず、自宅を修繕して住む「応急修理」(災害救助法により国から595,000円の修理費が補助)の申し込みは721に上っています。

応急仮設住宅入居者に対し、非課税世帯や生活保護世帯に限り、家電の支援も行われます。この他市は、半壊・床上浸水以上の世帯について、寝具、下着・タオル類、炊飯器、ヤカンを生活必需品として支給することを決定しました。

また、これに伴い、県や市、社会福祉協議会は、

新たな被災者の見守り機能として『地域ささえあいセンター』設置への準備を進めています。

———————————

在宅避難者への支援

———————————

【炊き出しサポート】

———————————-

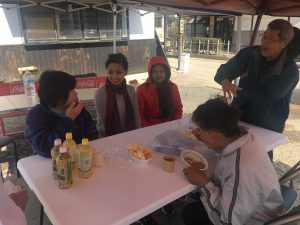

在宅避難者の中で最も多かったのが食事の課題。これを解決すべく、RSYは『およりなして!あったか食堂』を開催。地元や県内外のボランティア団体らと協力して、10月23日から継続的な炊き出し支援を実施しています。現在までに、17回・4,300食を提供しました。

ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

合わせて、要配慮者の特定や、生活状況を把握するヒアリングも実施。

情報は、地元社協や福祉系支援団体らと共有し、

本格的な見守り体制づくりを進めています。

炊き出し提供団体

●10月23日(水)giraffe(愛知県岡崎市)/やきそば&唐揚げ(300食)

●10月29日(火)giraffe(愛知県岡崎市)/野菜一杯豚丼(200食)・雨天

●10月31日(木)福野飲食店組合(富山県南砺市)けんちんうどん(200食)

●11月2日(土) オール碧南(愛知県碧南市)/五平餅&うどん(500食)

●11月6日(水) NPO法人ボランティアネット(栃木県)/ラーメン(200食)

●11月8日(金) 台湾仏教慈濟慈善事業基金会(東京)/中華丼(250食)

●11月12日(火)長野市災害ボランティア委員会/野菜一杯カレー(250食)

●11月15日(金)松本市炊き出し隊みらい(松本市)/天ぷらうどん・炊き込み

ご飯(300食)

●11月18日(月)長野市災害ボランティア委員会(長野市)/プロの豚汁&ごはん(300食)

●11月22日(金)松本市炊き出し隊みらい(松本市)/うどん(300食)

●11月23日(土)うどん県災害復旧「絆」隊(香川県)/釜玉うどん(300食)

●11月24日(日)愛知人(愛知県)/東北仕込みの団子汁(300食)

●11月27日(火)松本市炊き出し隊みらい/ハンバーグカレー&スープ(300食)

●11月29日(木)松本市炊き出し隊みらい/味噌煮込うどん&炊き込みご飯(300食)

●11月30日(土)Skip(長野市)/三陸わかめうどん(300食)

★炊き出し場づくり協力団体(これまでご支援頂いた皆様)

地縁団体豊野区、長野市社会福祉協議会(豊野サテライト)、長野県災害時支援ネットワーク、長野市災害ボランティア委員会、長野市子どもにやさしいまちフォーラム運営委員会、社会福祉法人賛育会、スーパーあらい、デリシア豊野店、そうげんラーメン、ボランティアミニスター(長野市)、プランインターナショナルジャパン、シャンティ国際ボランティア会、高知市、中日新聞社、茅野市議会議員グループ、住友ゴム、岐阜県

★住民の声

・今、床下を乾燥させているんだけど、木の部分に白いカビが生えてきたの。どうすればいいかしら?消毒どうやってやったらいいかな?(80代・女性)

・知り合いの工務店が安く補修してくれるって言ってくれました。もう解体しないといけないと思っていたから、先々の目途が立って嬉しい。ここから離れたくない。でも出て行く人もいるから、周辺が歯抜け状態になってきた。

(80代・女性)

・ここで頂いた炊き出しをミキサーで砕いて、家族に食べさせてるんです。手の込んだものや温かいものが自分たちで作れなくて。炊き出しは本当にありがたいです。(不明・女性)

・とにかく寒い。毛布もなくてこれからどうしていけばいいか。。。リンゴやお米をもらっても、包丁とか、調理用具も全部だめになったからもらっても仕方ない。(豊野区住民自治協議会が在宅避難者への物資提供を開催中のため、情報提供した)

—————————————————————

【今後の活動】

「まちの縁側ぬくぬく亭」がオープンします!

—————————————————————

これまでの『およりなして!あったか食堂』が発展し、12月上旬から、地域のコミュニティ支援拠点『まちの縁側ぬくぬく亭』が開設されることになりました。12月12日(木)にオープニングセレモニーが予定されています。

運営主体は、地元の自治会や福祉施設、学校、社協、ボランティア団体などからなる「とよのぬくぬく隊(仮称)」。専従スタッフが置かれ、常設型のサロン活動を中心に、被災者の生活状況の把握、物資提供、各種相談・情報提供、生活支援に関わるプログラムの企画運営、市内外のボランティアコーディネートなどを行います。

RSYは運営が軌道に乗るまでサポートし、その後は、月1~2回程度、名古屋と長野を行き来しながら、ゆるかかに、足湯や食事会、被災地間交流などの生活支援プログラムに関わっていきたいと考えています。

ラムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「活動寄付」とご記入ください。

-212x300.jpg)