RSY事務局です。

RSYは10月14日より、台風19号で2~3mの浸水被害のあった長野市豊野地区を中心に支援活動を継続しています。

10月21日(月)~24日(木)、スタッフ浦野・松井とともに、RSY専門職ボランティアの加藤さん(看護師)を派遣し、自主避難所の運営支援や在宅避難者への炊き出し支援に当たりました。

また、日頃からRSYと連携関係にある『なごや防災ボラネット』は、長野市社協の要請を受け、10月21日より、「長野市北部災害ボランティアセンター豊野サテライト」に、コーディネーター派遣を開始しました。

この間に名古屋でも、募金活動や、長野市災害VCへの資器材搬出(2回目)が実

施され、多くの皆様にご協力頂きました。以下、スタッフから届いた報告です。

【今後のスタッフ・ボランティア派遣スケジュール】

★RSYスタッフ

・栗田(本日~28日まで)

・浦野・松井(本日~31日まで)

★RSY専門職ボランティア(看護師)

・宮島さん(本日~29日まで)

・佐々木先生(愛知医科大学准教授・10月30日~11月1日まで)

★炊き出し支援

・giraffeさん(キッチンカーでの調理・配膳)

10月23日(水)焼きそば・唐揚げ300食

※協力:岐阜大・小山先生/防災アマテラス(兵庫県)

10月29日(火)野菜いっぱい豚丼300食提供予定

※協力:災害時こどものこころと居場所サポート(長野市)、プランインターナ

ショナルジャパン

※引き続き、自主避難所の運営支援、在宅避難者の実態調査・炊き出し支援等を行います。

———————————

避難所での支援活動

———————————

★自主避難所の運営サポート

・避難所の規模は、20名程度

・これまで自主避難所として地域役員が24時間対応していたが、県外行政からの派遣職員の常駐体制がスタート。これに伴い、避難所の衛生管理のルール化や入居者名簿・居住マップづくりに着手。スムーズな引継ぎに対応。

・要配慮者への保健師や地域包括支援センター等へのつなぎ、心身の健康チェック・見守りを継続中。

(被災者の声)

・朝5時半頃水が自宅近くまで来ていたので、急いで息子の車とお父さんの車で近くの少し高いリンゴ園まで避難しました。でも、リンゴ園まで水が来たので今いる避難所まで来たんです。いつも大事な物を入れて枕元に置いていたバックを置いてきてしまい心配だったけど、2日後に見に行った時、2階に置いてあったので水に浸からずホッとした。自宅は、昭和56年に建て、今までに2回床下浸水の被害にあっています。今回2階の物は、少し助かりましたが、1階は全滅。土地が低くて、水が引くまでに1週間かかり、今日2階の畳を上げたら床板が腐ってました。他の家の人が、床板を干しているのを見るとつらい。みんな大変なんだなぁって思います。(70代・女性)

・13日の朝7時頃、水は一滴も来ていなかったが、避難をしようとこの避難所まで300m位歩いた。ふと後ろを振り返ると、自宅の1階部分が水に浸かっていた。あっという間に水がきた。千曲川からではなく、裏にある農業用水路方から、津波の様な水が襲ってきたのを見ていた。2階の畳から50㎝の所まで水浸かってしまった。一人暮らしなので、今後家には、住めないと思っている。県営、市営住宅に出来れば入りたいが、車がない。自転車だから自宅に近い所に入りたい。(70代・男性)

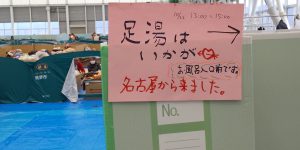

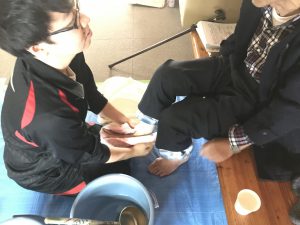

★指定避難所での足湯ボランティア

10月22日(火)は、雨のため災害VCの活動が中止。避難所となっている北部スポーツレクリエーションセンターで「なごや防災ボラネット」の3名が足湯ボランティアを実施しました。

(被災者の声)

・1階が浸水・泥だらけ。1階に下着類やら色んなものを置いていたので全部流され何もない。ヘリが車で準備してたのは、上着とズボンだけだった。全身泥だらけになったから、服が欲しい。毎日片づけに行ってる。停電で真っ暗だから、懐中電灯付けている。美容室にも行きたい。足湯は温まるし、手もみも気持ちよかった。気持ちが沈んでうつっぽくなっている人もいるけど、私は元気、お父さんも元気。

(70代・女性)

・困っていることはいっぱいある。家は住めるようになるまで1年はかかると思う。仮設住宅はいつから住めるのか分からない。ここには食べるものが沢山あって、運動もせずに食べてばかり。朝ラジオ体操はするけど、それ以外は何もしない。足もむくんでいる。こんなきたない足をきれいにしてもらってありがとうね。(60代・女性)

・泥だしばかりやっていたから疲れた。腕がパンパン。今日は雨が降っていたから途中で帰ってきたのに、親せきが来てくれたから仕方なくまた掃除に行った。でも、今日はちょっとでも休めてよかった。雨でも降らんと休めんからなぁ。ずっと片付けしてる。会社員をリタイヤしてリンゴを作ってるんだよ。庭に少し植えてあった木がダメになってね。これからが長いなぁ。(60代・男性)

・夫婦でヘリで運ばれた。1階天井まで水に浸かった。今は長男の家にやっかいになっている。今日は泥だし作業をしてたら、避難指示が出た。役員から「ここにいたらだめだ!」と言われ、初めてこの避難所に来た。リンゴ園のリンゴは全部廃棄。収穫する前だったら、木に残ってくれたのに。。。これからどうすればいいのか。納屋に入っていた農機具も、トラックも全部被災してしまった。(70代・男性)

・浅川すぐ近くは3m以上の浸水。「2階の畳が浮いた」という話もあり、時間の経過と共に、1階天井が崩落、またはカビが生えるなどの被害が出ている。

・「夜間は親せきの家で生活している」という方も多いが、2階で生活されている方も。電気・ガス・水道はほぼ復旧。しかし、「台所が使えず料理ができない」という訴えが多い。地区のスーパーやコンビニも被災し買い物困難者多数。

・「豊野みなみ保育園」が大きく被災し閉園状態。園児は2-3箇所の保育園に分散され保育継続。

・「家の泥は大方出せたが、そろそろ仕事にも復帰しなければならない。修繕や細々とした場所はまだまだこれから」という焦りの声多数。

【炊き出しサポート】

・地区役員より「避難所は弁当が届くが、日中家で掃除をしている人が食事に困っている」という声から、RSYへ炊き出しの申し出のあった「giraffe」さん(岡崎市在住)をマッチング。

・10月23日(水)11:30~14:30実施。

・豊野災害VCサテライトや地元住民の協力を得て、当日広報したところ、被災した約50世帯とボランティア合わせて300食を提供した。

(被災者の声)

・炊き出しが来てくれたの初めてです。近くのスーパーも水に浸かって、台所もダメになったし、手作りのあったかい食べ物が食べられて本当にありがたいです。やっと泥が出せて、今業者に修繕の見積頼んでいるところ。多分全壊判定になるだろうと思うけど、うちはリフォームでなんとか再建したいです。子どもの保育園も被災したから、今別の保育園に通ってます。一応は楽しそうに行ってくれてるけど、園から戻ってきた時に、落ち着いていられる場所がないんです。隣の家の2階にとりあえずみんなで集まってるけど。仕事もあんまり休めないし。。。疲れますね(20代・男性)

・身体の右側の手足が痛くてしびれて。。ずっと動きっぱなしだものね。でもボランティアの方が沢山来てくれて本当に助かっています。今までテレビで見て「大変だな」って思ってただけだけど、自分がこうなって初めてその苦労が分かった。人のためにこんな風にできるのかしらって思ってしまったわ。炊き出しとても助かります。ありがとうございます。(60代・女性)

・うちは町から勧められて購入した土地だったの。でも新築してすぐに水害にあって。その後周辺に徐々に家が建つようになったけど、皆さん嵩上げするようになった。すぐそばのあの家も随分嵩上げしてあるよね。でもそんなものなんて何にも役立たないぐらい沢山水が来ちゃって。もう怖くてここには住めないよ。それに、もう家を建てるお金もないよ。家は2階まで水に浸かったから解体しようと思う。でも、更地にしたら固定資産税とかどうなるの?こういうことって、誰に相談すればいいの?(60代・女性)

・ホームレスになっちゃったよ。この食事、もらっていいの?お金いらないの?・・・・嬉しいねぇ。。。本当にありがとう。(60代・男性)

———————————–

長野県災害対策本部NPO支援チーム

———————————–

常務理事・浦野は、長野県NPOセンターやJVOADと連携し、県・市・専門職らと、避難所の統合や自主運営の体制づくりに向けた調整を行っています。200人規模の避難所の過密化解消、小中学校の通常事業の再開に向けた避難所の統合が当面の課題。情報共有会議を通じて、HuMA(災害人道医療支援会)らと連携しながら、課題を共有し、対応策について検討を重ねています。

——————————

———

ご協力ありがとうございました!

長野市災害VCへの資器材搬出

募金活動

——————————

———

★長野市災害VCへの資器材搬出

10月24日(木)、長野市社協からの要請で、

長野市災害VCへ2回目の資器材搬出を行いました。当日は、6名のボランティアさんが駆け付けて下さり、無事に現地へ搬出できました!★募金活動

・RSY街頭募金:10月20日(日)10:00~15:00

参加者12名、91,578円の募金が集まりました!・秋の健康+げんき「大運動会」in名城公園:10月22日(

火・祝)

中部土木株式会社様のご協力により、10,

191円の募金が集まりました!

—————————————

▼RSY活動支援募金について

(随時受付中)

—————————–———–

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支援プログラムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「活動寄付」とご記入ください。