「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

臨時休業のお知らせ

風水害対策お役立ち情報

みなさま

RSY事務局です。台風の襲来や秋雨前線による風水害のリスクが高まっております。下記の情報をご覧頂き、ぜひお家での備えにお役立て下さい。

★2000年・東海豪雨水害体験談(内閣府「中部(地域)一日前プロジェクト」)

★RSY機関紙「あるある」105号:台風対策

https://drive.google.com/file/d/1WLvtkCuLdXJOQ6e2KazwU7zYkzgkgZPA/view?usp=drive_link

★RSY機関紙「あるある」114号:マイタイムライン(避難計画づくり)

https://drive.google.com/file/d/1dMconyLdX890S_mmUBxtIu0yBgHO1_f0/view?usp=drive_link

★防災アクションガイド:大雨&台風への備え

https://drive.google.com/file/d/1bL7xfdIldG-9Zp_iC0MEy0M9okMybmeg/view?usp=drive_link

★防災アクションガイド:被災後に受けられる生活支援

https://drive.google.com/file/d/1w8ZLWGDsf_62GGmmT7tH8NYL4U0_AyuV/view?usp=drive_link

★震災がつなぐ全国ネットワーク:水害にあったときに

https://drive.google.com/file/d/1TtR7SSFDrBEXypp7WZWVXPenEvfXT_B8/view?usp=drive_link

【夏期休業のお知らせ】

レスキューストックヤード事務局です。

名古屋事務所(ふくしま支援室共):

8月11日(金・祝) ~ 15日(火)

★★★災害が発生した場合は、この限りではありません★★★

【お知らせ】本日(6月2日)は台風の影響でRSY名古屋事務所を16時で閉所します

皆様

お世話になります。RSY事務局です。

台風2号の影響により、愛知県でも各地で大雨や洪水警報が発令されています。

スタッフの安全を考え、本日は事務所を16:00で閉所させていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

皆様も、今後の台風・大雨情報に十分ご注意の上、早めの安全行動に努めて下さい。

なお、万が一、災害が発生した場合は、可能な限り早期に対応する所存です。

※参考:災害発生危険度を確認するお役立ちサイト

★気象庁・キキクル

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/

★国土交通省・川の防災情報

https://www.river.go.jp/index

(リマインド)【参加者募集】トルコ・シリア地震 被災地の現状を知る学習会(拡散歓迎!)

トルコ・シリア地震 被災地の現状を知る学習会

=CODE事務局長・吉椿雅道氏に聞く=

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【目的】

トルコ・

再建に役立てて頂きました。

昨今、

を続けています。

そこで今回は、CODE事務局長の吉椿氏と、

多くのみなさんのご参加をお待ちしております。

【日時/場所】

5月12日(金)18:30~20:00

・リアル参加の方:名古屋建設業協会1階会議室

・オンラインの方:前日までにZoomアドレスを送付致します。

【参加対象/申し込み】

・無料・どなたでも参加可

・下記GoogleフォームよりRSY事務局へお申込み下さい

https://forms.gle/

・18:30~18:35

RSY代表挨拶

・18:35~19:35

講演「被災者の現状と課題、地元支援者の動き」

CODE海外災害援助市民センター

事務局長・吉椿雅道氏、学生インターン

・19:35~19:40

バズセッション

2~3人の少人数で講演内容について感想や疑問点を共有します。

・19:40~20:00

質疑応答、インフォメーション、終了

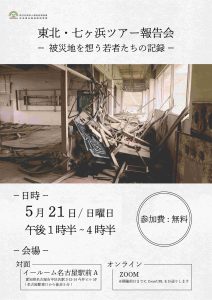

【募集】東北・七ヶ浜ツアー報告会 – 被災地を想う若者たちの記録 -(転送歓迎)

– 被災地を想う若者たちの記録 –

——————————

RSY は2つの東北ツアーを企画して、

ひとつめのグループは、被災者を含む若い世代で構成され、

もうひとつのグループは、RSY が震災当時から支援を続けてきた宮城県七ヶ浜町に行き、そこでの震災について学びました。

今回はそんな2つのグループが交流し、

★日時

5月21日(日)午後1時半~4時半

※参加費無料

★会場

(リアル)イールーム名古屋駅前A

名古屋市中区名駅3-12-14今井ビル5F

※名古屋駅東口から徒歩5分

(オンライン)当日までにアドレスをお送りします。

★応募方法

オンライン : 前日(5/20)

※会場参加の定員は50 名です。

認定NPO 法人レスキューストックヤード(RSY)

住所 : 名古屋市東区泉1-13-34名健協2F

TEL : 052-253-7550

Mail : info@rsy-nagoya.com

「3.11ユースCafe 2022年度活動報告書」のご紹介

RSY事務局です。

東日本大震災から12年が経過しましたが、東海3県(愛知県・岐阜県・三重県)には、現在でも約1,050名の方々が避難登録をされています。原発事故の影響も大きかったため、避難世帯は子育て世帯が多く、愛知県の場合、震災当初小学生以下だった年代が避難者全体の30%を占めています。

月日が経過し、高校生や大学生の年代に成長した若者の声から今後の支援を考えるため、RSYでは2021年に東海3県の若者当事者対象のアンケート調査を実施しました。回答結果では、「震災前にいた地域の現状を知りたい」が9割、「自分の経験を伝えていく必要がある」が8割強あり、震災を忘れて欲しくない・知って欲しいという想いや、自分のいた町や被災地の復興への関心が高いことが明らかとなりました。

このことから、RSYでは、令和4年度社会福祉振興助成事業の助成を受けて、若者当事者と一緒に以下の3つの活動を2022年度に行いました。

➀震災について気軽に話し合える「語り合いの場」

➁東北の被災地の現状を知る「東北交流ツアー」

➂若者当事者の体験談を伝える「伝える集い」

2022年度の活動をまとめた報告書は、以下よりダウンロードいただけます。支援の輪を広げていくことに役立てていただけますと幸いです。

※本事業は「令和4年度社会福祉振興助成事業」の助成を受けて実施しました。

【募集】大人用おむつ&不織布マスク等配布会のお知らせ(拡散歓迎)

【ご案内】トルコ・シリア地震 被災地の現状を知る学習会

トルコ・シリア地震 被災地の現状を知る学習会

=CODE事務局長・吉椿雅道氏に聞く=

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【目的】

トルコ・

多くのみなさんのご参加をお待ちしております。

【日時/場所】

5月12日(金)18:30~20:00

・リアル参加の方:名古屋建設業協会1階会議室

・オンラインの方:前日までにZoomアドレスを送付致します。

【参加対象/申し込み】

・無料・どなたでも参加可

・下記GoogleフォームよりRSY事務局へお申込み下さい

https://forms.gle/

・18:30~18:35

RSY代表挨拶

講演「被災者の現状と課題、地元支援者の動き」

CODE海外災害援助市民センター

事務局長・吉椿雅道氏、学生インターン

バズセッション

2~3人の少人数で講演内容について感想や疑問点を共有します。・19:40~20:00

質疑応答、インフォメーション、終了

-212x300.jpg)