「未分類」カテゴリーアーカイブ

6月19日に発生した能登半島沖の地震について

お世話になります。

RSY事務局です。

6月19日(日)の午後3時ごろ、能登半島沖でM5.

報道にもあったように、震源地となった珠洲市を中心に、

・珠洲市社協の担当者と連絡が取れました。

・輪島市や能登町では屋内散乱などはほとんどない様子です。

「能登半島の群発地震は2020年頃から続いており、

今回の地震の影響も含め、

【再送】東日本大震災メモリアル企画・七ヶ浜・RSYオンライン交流会

皆様

七ヶ浜・RSYオンライン交流会

~震災の記憶を次の世代に引き継ぐために~

———————————————————————○目的

宮城県七ヶ浜町で、

七ヶ浜町は仙台市から15㎞ほど北東に位置し、

町内36カ所にピーク時で6,143名の町民が避難。

RSYは2011年3月24日よりスタッフ・

★詳しくは、

『レスキューストックヤード・We Love七ヶ浜~東日本大震災被災者支援10年

https://drive.google.com/file/d/1VO–7_RKeFwHmvj_–nzfDXowI6aH8wB/view?usp=sharing

2022年3月11日(金)16:00~18:00○実施形態・申し込み方法

Zoomによるオンライン

自らの被災体験から、揺れ・津波避難・避難生活における教訓、

震災から11年を迎えた七ヶ浜の現状と、

●参加者交流タイム、質疑応答

※この事業は、Give One、デンソーハートフル基金様からのご寄付により開催致します。

【問い合わせ】(担当:浦野・横田)

認定NPO法人レスキューストックヤード(RSY)

〒461-0001 名古屋市東区泉1-13-34 名建協2F

TEL:052-253-7550 FAX:052-253-7552

Mail info@rsy-nagoya.com

RSY・令和3年8月豪雨水害への対応について(第10報)

さて、RSYは8月27日より、

水害発生から約4か月半。季節は夏から秋、

短期間での2度の水害は、人口流出や、これに伴う高齢化や地域の担い手の減少、生活困窮世帯の増加など、

私たちはこれまでの活動を通じて、住民の方々が、

そんな中、「一般社団法人おもやい」や「

また、県外団体受け入れのガイドラインを作成し、

このような幾重にも連なる地元の勇気あるチャレンジや配慮と、

★この取り組みは、日本財団助成金「令和3年8月豪雨」からのご支援を頂き実施しています。

12月の活動も追って配信致します。

64世帯中、54世帯が被災し、

【10月の活動】

報告者:RSYボランティア/加藤さん・藤井さん

——————————

1.個別訪問

——————————

8月よりおもやいを通じて個別訪問をさせて頂いた要配慮者世帯を

・畳屋さん、大工さん、電気屋さん、仏具店さん等々、

・土日の休みに人が沢山来るね~。何でかな、熟睡が出来ない、

報告者:RSYボランティア/加藤さん・菊池さん・RSY浦野

——————————

1.サロンサポート

——————————

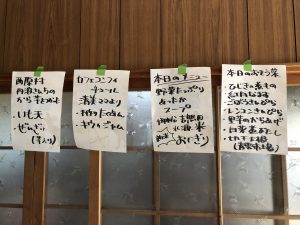

●日時:11月28日(日)/12:00~15:00

●場所:久津具公民館

当日は、大人25名、子ども3名が参加しました。

2.あったかごはんプロジェクト準備会

——————————

・棚も来て、布団もきて、徐々にやっと落ち着いてきました。

・大工さんに修繕に入ってもらっていますが、

——————————

3.くつく・ながのオンライン交流会

——————————

2019年に千曲川の決壊で被災した長野市。

4.作業系活動のサポート

——————————

おもやいには、現在も作業系ニーズが寄せられています。今回、

●おもやいでは、スマートサプライを通じて募金をまだまだ

受け付けています。

https://smart-supply.org/

これは、遠くからでもできる支援です。

————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

RSY・令和3年8月豪雨水害への対応について(第8報)

RSYは8月27日より、

RSYは、現地の受け入れ団体である「

尚、10月8日から再び常務理事・浦野が現地入りし、

佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)のHP

https://peraichi.com/landing_pages/view/spf20180901/

★武雄市でのRSYの活動

1)看護師ボランティアの派遣

●個別ニーズ

おもやいに寄せられるニーズに対し、

水害から1か月半以上が経ち、

おもやいは、被災した子どもたちや、ママ・パパへの支援として、

武雄市内で高齢者の福祉施設を運営している「NPO法人みつわ」

——————————

活動資金・物資提供等に協力頂いている皆様

ご協力、ありがとうございました!【個人・団体・企業】

・生活共同組合連合会アイチョイス様(食材・サロン購入費支援)

・株式会社ガッツ・ジャパン様(レンタカーの無料貸与)

・こどもNPO「子どもの声が届くまちづくり事業」様(

・愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレーションセンター(

・名古屋市東区社会福祉協議会様(食材支援)

・2019年長野水害・長野市豊野区リンゴ農家様(食材支援)

・RSY専門職アドバイザー(愛知医科大学准教授・佐々木様)(

・RSYボランティア(椿様)(医療器具の提供)

・日本福祉大学学生有志様(要配慮者用食材支援)【助成金】

・READYFOR×ボラサポ 災害支援基金「災害支援を専門とする非営利団体に対する緊急助成プログラム」様

・日本財団「令和3年8月大雨被害に関する支援活動」助成様

ガッツ・ジャパン様によるレンタカー貸与-1-300x225.jpeg)

以下、

多くの家は、泥かき等が終わり、

【9月19日】

・「あそびば」に参加し、

【9月23日】

・夜中、かび臭くて眠れない。サイドボードが浸水して、

・2~3日前に下痢、腹痛、手指の震えで救急搬送された。(

・最近めっきり耳が遠くなった。

・しばらく夜眠れなかった。朝まで度々目が覚める。

30年前に新築の家に引っ越して2か月で被災。そしておととし、

六角川のポンプを閉めたと聞いた時点で「もう水が来る」

2年しか使っていない家具、父親から代々受け継ぎ、

【9月25日】

・ガス等ライフラインは使えており、お風呂も入っている。

うしても疲れてしまう。

・今日初めてきました。床下浸水で1人で片付けをした。

【9月28日】

・整形病院で股関節の手術を両方したので、

・キッチンや電子レンジがまだ使えない高齢の方が来所。

受け付けています。

https://smart-supply.org/

これは、遠くからでもできる支援です。

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

——————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

プログラムのために活用致します。<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「活動寄付」とご記入ください。

RSY・令和3年8月豪雨水害への対応について(第4報)

お世話になります。RSY事務局です。

以下、活動報告です。

★私たちは、佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)が提示している

佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)のHP

————————————————————————————

RSYの活動(1)「おもやいボランティアセンター(おもやい)」

(武雄市)運営・活動支援

https://smart-supply.org/

他にも、被災地で必要な物資も掲載しています。

これは、遠くからでもできる支援です。ぜひともご協力お願いしま

RSYの活動(2)

RSY活動支援募金にご協力ください!(随時受付中)

——————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支

ラムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「活動寄付」とご記入ください。

新型コロナウイルス対応【RSY事務所臨時体制】

【続報】東北地方の地震について

東北地方の地震について

感染予防着ガウンをご寄付いただきました

皆さま

お世話になります。レスキューストックヤード事務局です。

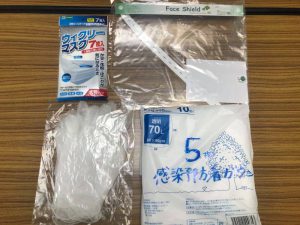

感染予防着(ガウン)は、医療・福祉の現場のみならず、コロナ禍における災害時も避難所等の運営で必要となります。

RSYでは、ボランティアさんから「災害も新型コロナウイルス感染症も他人ごとではない。被災地に行ってお手伝いしたいという気持ちもあるが、今はそれも難しい中で、自分たちにできることはないか」という声から、自宅で出来るボランティア活動として、ごみ袋を活用した感染予防着作りを考えました。

これまで、ミニレクチャーの実施や作成マニュアルの提供などを通じ、防災ボランティアや大学生、企業の方々にご協力いただき、約600枚の感染予防着をご寄付いただきました。

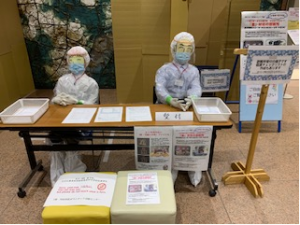

ご寄付いただいたガウンは、使い捨て手袋・フェイスシールド・マスクとセットにして、RSYや当法人とネットワークで繋がっている方々と分散管理し、いざという時、すぐに必要な場所へお届けできるよう準備を進めていきます。

ご協力いただいた皆様、心より感謝申し上げます。

■ ご寄付いただいた皆様 ■

金城学院大学 学生有志

災害・復興支援をテーマにした授業で、東日本大震災や令和元年東日本台風の被災地でのスタディツアーが予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により難しくなってしまったそうです。「直接被災地に行けなくても、何かできることを」と考えた学生さんたちと先生が、今回のガウン作りに協力してくださいました。

碧南防災ボランティア連絡会

連絡会の方々はミニレクチャーに参加いただいた後、他のメンバーと共有して、ガウン200枚を制作していただきました。また、メンバー自身も災害時の備えとして個別で作成し、非常持ち出し袋の中に入れているそうです。

<製作の様子 へきなん福祉センターあいくるにて>

<RSY事務所に届けていただきました>

株式会社デンソー デンソーハートフルクラブ 被災地支援チーム

勤務する社員有志の方々で構成されたボランティアグループ「被災地支援チーム」が企画しご協力いただきました。昨年12月製作会では、刈谷市民ボランティアセンターや地元の防災団体さんとも一緒に取り組まれました。感染予防ガウン製作を通して、地域の方々と防災を考える機会にもなったそうです。

<ガウン製作会の様子 12/12(土) 刈谷市民ボランティアセンターにて>

<防災イベントで展示「まなぼうさい」1/20~2/16 刈谷市民ボランティアセンター>