みなさま

お世話になります。RSY事務局です。

RSYは現在も西日本豪雨水害で被災した岐阜県関市、および北海道胆振東部地震で被災したむかわ町・厚真町・安平町の支援を継続しています。

北海道では11月1日から順次仮設住宅の鍵わたしが始まりました。これまで避難所を巡回していた「北海道足湯隊」の活動は、仮設住宅の談話室でも継続する予定です。

また、11月19日~24日、栗田・浦野・吉林・岡田が入れ替わりで現地入りします。

足湯と共に、11月24日(土)にむかわ町仮設住宅で、『ちょっとした工夫で、お家をもっと快適に!仮設住宅暮らし方講習会』を開催予定。宮城県七ヶ浜町で4年間の仮設暮らしを経験した渡辺功さん(大工)・洋子さん夫妻をゲストにお招きし、収納の工夫や近所とのコミュニケーションの大切さ、談話室の使い方などの事例を伝えて頂きく予定です。既に「棚が欲しい」「段差があるので踏み台があるといいかも」などの声も聞かれているので、生活するために最低限必要な環境改善については、できるだけニーズに応えられるよう応援していきます。

私たちは、今後も被災自治体や北海道足湯隊等の地元支援者、また、震つなネットワークで現地入りしているメンバーとともに連携協働し、継続的に両地区を支援していきます。引き続き、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

以下、報告です。

—————————————————————————————————————–

▼西日本豪雨水害(岐阜県関市)

—————————————————————————————————————–

水害から4か月が経ち、各地区で中止していたサロン活動や、復興に向けた地域のイベントが行われています。地域住民が協力し合い、少しでも楽しい時間にしようと準備されてきた成果が表れていました。少しずつ日常の生活を取り戻しつつあるようですが、いまだに家の片付けや田んぼに水が入っていない農家もあるようです。そんな住民を、片付けがひと段落した住民が心配する声が聞かれています。

●西洞サロン

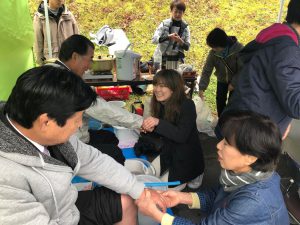

10月17日(水)13時~15時まで、武儀地区の西洞集会所にて足湯&サロンを行いました。RSYからはボランティア3名、スタッフ1名が活動しました。約20名が参加され、足湯や折り紙を楽しんでいただきながら、RSYボランティアと交流していただきました。

●粟野サロン

同月21日(日)13時~15時まで、武儀地区の粟野集会所にて愛知淑徳大学の学生たちによるレクレーションと、東海豪雨で被災されている胡弓演奏家・石田音人さんによる演奏、足湯の3本立てで行いました。RSYからはボランティア10名(大学生8名・一般2名)、スタッフ2名が活動。約30名が参加され、ビンゴゲームや歌を楽しみ、温かいお茶と足湯でホッと一息ついていただきました。

●富野ふれあい文化祭

同月27日(土)10時~15時まで、富野ふれあいセンターにて足湯&ミニ喫茶コーナーを担当させていただきました。子どもから高齢者までが参加するイベントで、地元の中学校の合唱発表や、中学生が進行する全員参加型ビンゴゲーム、地域の方々の作品展示もありました。RSYからはボランティア2名、スタッフ1名が活動しました。約30名が参加されました。足湯を初めて参加される方も多く、足湯を通してボランティアや参加者同士の交流が生まれました。

●鳥屋市ふるさと大同窓会&富野本郷サロン

同月28日(日)午前中は鳥屋市大同窓会に陶器市・足湯コーナーを担当させていただきました。約20名が利用されました。就職などで引っ越された鳥屋市出身者と、鳥屋市の住民が集う会でした。地元のお母さんたちによるもつ煮の振る舞いや、鮎の塩焼きなどの販売がありました。男性の参加者が多かったです。同窓会には約60名が参加されました。午後には本郷集会所にて足湯・レクリエーションを行いました。約20名が参加され、広告を活用した座布団づくりや、ロープを使った災害時にも役立つ結び方を行いました。またお子さんの参加もあり、参加された高齢者やボランティアを笑顔にしてくれました。

●つぶやき(住民の声)

【武儀地区】

・80代/女性

最近、血圧が高くて3日前にも病院に行ってきた。100歳のおばあさんの介護をしていた。その頃からストレスがあって疲れたんだと思う。200超えたときには驚いた。運動も食事も気を付けている。血圧の記録は最近さぼってきたからまた続けるわ。

・70代/女性

自分の家は水が浸からなかった。田んぼは少し浸かっただけで自分が食べる米はとれた。でも下の家は水に浸かったし、他の田んぼはまだ水がこないところがある。

・80代/女性

いつも一緒にサロンに来ている3人組のうち1人が最近会えていなくて心配。私の家は高いところだったから水はこなかったけど、深夜2時に急に来ると怖いわよね。

・70代/女性

最近になってやっと自宅の片付けが終わった。

・70代/女性

雨は本当に怖い。全てを流しちゃうんだもの。今でもいつか来るかもと思って眠れないことがあるわ。

・60代/女性

水害にあって田んぼの中に泥が入ってきてね。もう一回は稲刈りが終わっていたけど何か泥の中に栄養があったのか、又、穂がでてきて収穫ができそうだったの。台風の被害が21号のときはすごかった。車庫の屋根が吹き飛ばされた。

・50代/女性

この前の水害で自宅は助かったが、息子の家と畑が水に浸かった。畑にも大量のごみが流れ込んだが、畑の中やさらに土のごみの除去は危険もあって、ボランティアや周

りの人には頼めなかった。

【上之保地区】

・80代/女性

この前会ったことあったかしら。若い人と一緒に家に来てくれた、あー。あのときはどうも。あれからもいろんな人に助けてもらってね。ほんとにありがたかった。お風呂もトイレも修理が終わったの。今日はお父さん来てないけど、だいぶ調子良くなったのよ。

・40代/男性

水害でネイチャーランドに土砂が流れ込んで飼っていたアマゴが半分くらい死んでしまった。7月8月はネイチャーランドの稼ぎ時期にもかかわらず、お客さんが半分以下だった。ようやく復旧してきた。営業は5月から11月くらいまでやっているので、是非来て欲しい。

——————————————————————————————————————

▼北海道胆振東部地震(むかわ町・厚真町・安平町)

——————————————————————————————————————

先日、厚真町内で「被災後の生活再建を考える無料相談会」の運営サポートをしました。RSYでは現地入りした当初から足湯の活動をさせていただいていた地域で、活動を通し住宅再建の悩みをお聞きし、今回の実施へとつながりました。

●被災後の生活再建を考える無料相談会

11月3日(土)14時~16時に厚真町ルーラルマナビィハウスにて、ルーラル地区の住民向けに相談会を実施しました。弁護士や建築の専門家(工務店)のみなさんにご協力をいただき、30名の参加者が集まりました。これから本格化する生活再建に向け、受けられる支援制度に関しては弁護士、住宅の修繕費用に関しては工務店が住民の不安や疑問に丁寧に対応していただきました。

RSY・震つな松山が司会進行し、冒頭の30分は弁護士の増川先生(北海道みらい法律事務所)から「弁護士は人と人、モノとモノなどのトラブルを法律や制度に基づき解決する専門家です」と弁護士の役割や、時事ネタを交えた過去の事例から法律や制度の解説をしていただきました。後の約1時間程度を個別相談の時間に設け、20名ほどの方が参加されました。工務店の相談コーナーでは参加者のお宅を実際に身に行き対応していただきました。相談後には打ち立ての温かいお蕎麦と、足湯でホッと一息ついていただきました。

自主避難所として閉所後は住民同士で会う機会が減っており、久しぶりに住民同士が集う場となったそうです。相談会開始直後は険しい表情や不安の表情をされて席につく方、忙しい合間を縫って少し遅れて参加される方もいらっしゃいましたが、終了後にはやわらかな表情で帰られる方が多かったように思います。

以下、足湯で聞かれた参加者の声です。

●つぶやき(参加者の声)

・女性

数年前に旦那を亡くして1人で野菜をつくって暮らしている。2か月くらい避難所で暮らしていて、いろいろやってもらっているからお嬢さんみたいな暮らしだよ。それまでは草むしりで手がカサカサだった。今は草むしりもしなくて遊んでいるようなものだから、手もカサカサしてないの。自宅へ戻るつもりだけど、もう野菜は作らない。

今日の相談で家の中はもう一度見てもらった方がいいんだね。弁護士さんの話を聞いて分かったの。

・80代/男性

地震で頭をぶつけて手がしびれて、何があったんだと思いながら朝を迎えた。すぐに病院に行ったけど電気が止まって、レントゲンとれなくて、むち打ちって言われたけど。今もあまり上がらなくて、ペットボトルを使って動かすようにはしているけど、やりすぎて筋肉痛になったりした。

・20代/男性

家族で来ました。相談会でお蕎麦もふるまわれるからって言われて。普段は寮生活で帰省中です。地震の時、なかなか電気がつかなくて、気持ちまで暗くなりました。家は傾いているけど、今のところ生活できています。

●主催

ルーラル自治会

●専門家のご協力

・増川弁護士(北海道みらい法律事務所)

・ニチハグループFPコーポレーション

・災害復興学会復興支援委員会

●炊き出し&足湯のご協力

・そばで加わるネットワーク

・災害支援ネットワークじゃがネット

・北海道足湯隊

●運営サポート

・レスキューストックヤード

・震災がつなぐ全国ネットワーク

——————————————————————————-

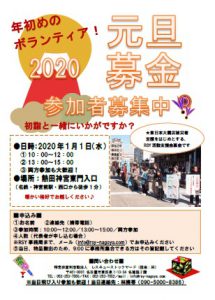

▼RSY活動支援募金について(随時受付中)

——————————————————————————-

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支援プログラムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「活動寄付」とご記入ください。