みなさま

RSY事務局です。

5月5日に能登半島地方で発生した石川県珠洲市の地震から半年が経ちました。

市は災害発生当初から「生活サポートチーム」を立ち上げ、個別ケースへの対応や罹災証明書の伴走支援、仮設住宅の入居サポートなどにあたっています。また、災害ボランティアセンターは7月15日で閉所となりましたが、以降は珠洲市社会福祉協議会の通常のボランティアセンターに業務を移行しながら、引き続き被災された方の相談に応じており、10月より市から委託を受け、「地域ささえ愛センター(仮称)」の立ち上げ準備に入りました。

RSYは7月~10月にかけても、市健康増進センターや市社会福祉協議会と連携しスタッフ・ボランティア派遣を継続しています。

以下、RSY浦野・稲垣からの報告です。

尚、今回の9-1報の続編9-2報は下記よりご覧下さい。

★RSY今を伝えるブログ

※私たちの活動は、

日本財団「令和5年能登地方地震および6・7月の大雨被害に関わる支援活動」助成からのご協力を頂き実施しています。

1.現在の珠洲市の状況

★家屋被害(8月31日現在)

全壊39、大規模半壊18、中規模半壊79、半壊169、準半壊580、一部損壊1,939

計2,851(5,848世帯中48.7%)

★仮設住宅

応急仮設住宅16世帯(3か所)、借上げ型仮設住宅8世帯、合計51名が入居

2.各種支援制度について

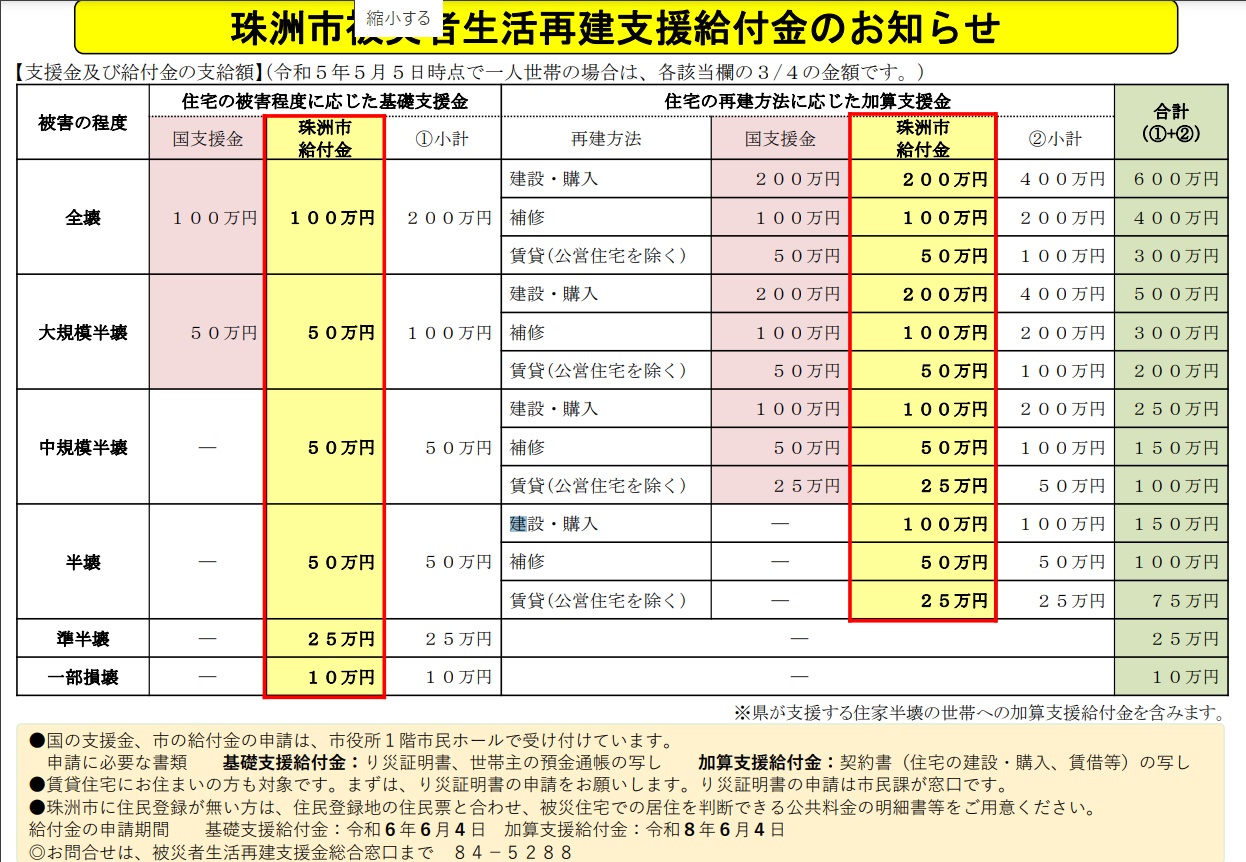

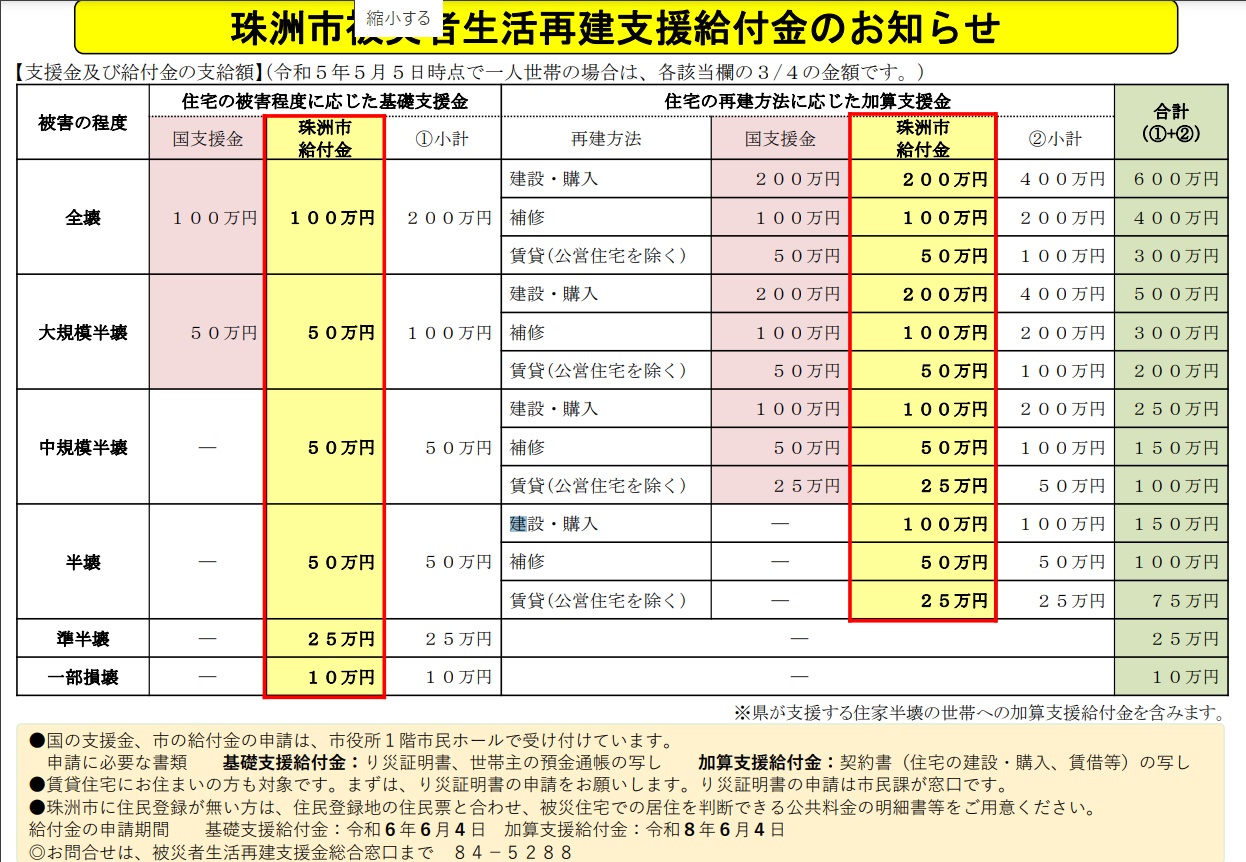

国が定める従来の支援制度では、半壊以下世帯への「被災者生活再建支援給付金」の配布は適用外とされていますが、珠洲市の独自政策によって、被災した全ての世帯へ基礎支援金が支給されています。全壊世帯の場合、最大で600万円が支給されることになります。これに県と市から分配される義援金が加わる見込みです。

しかし一方で、超高齢化地域の被災による弊害も散見されています。珠洲市の高齢化率は約52%。各種申請手続きの煩雑さや身近に頼れる家族や知り合いがいないなどの理由で、申請に遅れが見られています。現在給付金の申請率は70%程度にとどまり、応急修理制度の申請率も対象世帯(解体世帯含む)に対し約50%程度となっています。制度ごとに申請期限も定められていることから、申請までの連続性のある丁寧な伴走支援が求められています。

公費解体:「半壊」家屋等は国の支援対象外のため、珠洲市が独自に支援

応急修理制度:【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)

・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内

・ 準半壊の場合 : 343,000円以内(準半壊以下は国の支援対象外のため、珠洲市が独自に支援)

※費用は市から修理業者に直接支払います。

※限度額を超える部分は、自己負担となります。

3.RSYの活動

(1)今後の生活再建を考える無料ミニ相談会の運営サポート

被害が最も集中した正院区長会が主催で、7月17日(月・祝)に『珠洲市復興応援企画いっぷくせん会(かい)ね!』が開催されました。企画では、地区の食生活改善委員による食事の提供や、地元企業・ライオンズクラブなどによるお楽しみ縁日、災害看護研究所によるカフェ(RSYもサポート)、足湯ボランティアや親子向けの手作りワークショップも併設され、100名を超す方々が久しぶりに集い、情報交換や近況報告に花を咲かせていました。

RSYは同企画に併設された相談会の企画・運営をサポート。地域住民約50名が参加され、徳島県弁護士会の堀井先生による公的支援制度の分かりやすい解説に加え、建物修復支援ネットワークの長谷川さんより家屋保全の方法に関する情報提供を頂きました。その後、引き続き行われた行政の各種申請手続きや自宅の修繕、ボランティア依頼、公的支援制度や被災者向け有志などの個別相談ブースでは、約20名の方が利用され、行政や専門家に日ごろの悩みをゆっくりと相談されていました。

家屋保全に関する相談ブースには、RSY会員の(株)FPコーポレーション様からWさんを派遣頂き、被災家屋の修繕に関する個別対応に当たって頂きました。

(2)応急仮設住宅の個別訪問と生活環境改善

珠洲市には16戸の応急仮設住宅が建設されました。仮設住宅は3か所に分散し、1か所が小規模のため、集会場や談話室の設置はありません。初めての仮設暮らしを迎え、家電や家具の調達、収納スペースの確保、福祉ニーズ世帯の段差解消・手すり設置などの住宅改修、仮設住宅が建設された地域と入居された方、入居された方々同士の新たなつながり作りも課題となっています。

RSYはこれまでの被災地でも好評だった収納棚の無料取り付けを通じて、入居された方の生活課題の把握や、ご近所同士の顔合わせのきっかけづくりをお手伝いしました。棚の設置や材料提供は、地元の三崎地区にある新出製材所さんにご協力頂きました。これを機につながった方々との個別訪問を今も継続しています。

(3)地域ささえ愛センター(仮称)の立ち上げ・運営サポート

珠洲市社会福祉協議会は、10月1日より市から「地域ささえ愛センター(仮称)」を受託し、石川県精神保健福祉協会と相談支援専門員協会らと共に、仮設住宅や在宅避難者の見守りや個別支援、サロン活動等の地域支援を行うことが決まりました。RSY浦野は、以前から気になる世帯を対象にした「個別ケース会議」の運営サポートにも関わっていたことから、市社協からご依頼頂き、今後はアドバイザーとして継続的にセンター立ち上げや運営サポートに関わらせて頂くことになりました。

現在は、「生活サポート部会」や災害ボランティアセンター、技術系NPOから寄せられたのべ1,638件の個別訪問記録をもとに、継続的な支援が必要となる方々の絞り込みを行っており、11月より支援員による対象者への再訪問をスタートさせるべく準備を進めています。

(4)個別困難事例へのアプローチ

「地域ささえ愛センター(仮称)」立ち上げまでのフォローとして、市の「生活サポート部会」で把握する要継続見守り世帯および、対応の判断が難しいケースへの個別訪問、伴走支援をお手伝いしています。主には、行政や社協も普段からコンタクトが取りずらく福祉サービスも利用していない精神障がい者世帯、水漏れや給湯器の破損等の修繕が進まない、気持ちの落ち込みや心身の機能の低下、寂しさからアルコール依存が心配される、生活再建支援金や義援金の手続きがスムーズに進んでいないと思われるひとり暮らし高齢者または高齢者世帯など。その時々の困りごとを自ら判断・発信しにくく、こちらから訪ねて行かなければ対応が滞りがちな世帯に対し、きめ細かくサポートできるよう市の関係部局や市社協らと協議を重ねています。

4.これまでの派遣実績

・第1陣:5月7日(日)~5月11日(木)/浦野・松井(RSY)

・第2陣:5月15日(月)~5月19日(金)/浦野・栗田(16日のみ)・稲垣(RSY)

・第3陣:5月23日(月)~26日(金)/浦野・林・松井・稲垣(RSY)、椿・山口(なごや防災ボラネット)

・第4陣:5月29日(月)~6月1日(木)/浦野・稲垣(RSY)、椿・岡田(なごや防災ボラネット)

・第5陣:6月5日(月)~8日(木)/浦野・稲垣(RSY)、椿・伊東(なごや防災ボラネット)

・第6陣:6月18日(日)~20日(火)/浦野・稲垣(RSY)、種村(震つな)

・第7陣:6月27日(火)~29日(木)/浦野・松井(RSY)

・第8陣:7月10日(月)~12日(水)/浦野・稲垣(RSY)

・第9陣:7月16日(日)~18日(水)/栗田・浦野・稲垣(RSY)、椿・伊藤(なごや防災ボラネット)

・第10陣:7月25日(火)~27日(木)/浦野・稲垣(RSY)、椿(なごや防災ボラネット)

・第11陣:9月19日(火)~22日(金)/浦野・稲垣(RSY)

・第12陣:10月23日(月)~25日(水)/浦野・稲垣(RSY)

————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支援プログラ

ムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>