みなさま

お世話になります。RSY事務局です。

RSYは、5月5日に震度6強の揺れを観測した石川県珠洲市へ支援を継続しています。5月23日(火)~26日(金)にかけて第3陣として、浦野・林・松井・稲垣(RSY)、椿さん、山口さん(なごや防災ボラネット)の6名を派遣しました。第4陣は、明日、5月29日(月)~6月1日(木)までで4名の派遣予定です。

以下、常務理事・浦野から第3陣の活動報告です。

※私たちの活動は、日本財団「災害発生前後の初動期に関する支援活動」助成のご協力を頂いています。

<RSYの活動>

1.これまでの派遣実績

・第1陣:5月7日(日)~5月11日(木)/浦野・松井(RSY)

・第2陣:5月15日(月)~5月19日(金)/浦野・栗田(16日のみ)・稲垣(RSY)

・第3陣:5月23日(月)~26日(金)/浦野・林・松井・稲垣(RSY)、椿・山口さん(なごや防災ボラネット)

2.活動内容

①珠洲市災害VCへの協力

・現在までに災害VCに寄せられたニーズ件数は450件超。うち半数以上は屋根のブルーシート案件で、ピースボート災害支援センター(PBV)コーディネートのもと、複数の団体が毎日活動しています。

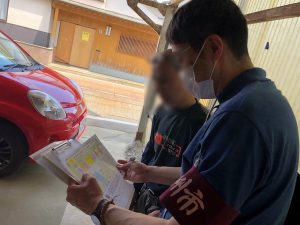

・RSYは市社協からの要請を受け、なごや防災ボラネットと共に、市から提供されたニーズ受付票に基いた現地調査に協力。また、ニーズの上がりが少ない「直(ただ)地区」にローラー作戦でボラセンのチラシのお届けと状況把握を行っています。

・直地区は、被害の集中する正院地区に隣接しており、約150世帯で構成。3日間活動し、訪問件数95件、在宅42件、不在42件、空き家11件でした。

<住民の声>

・一部土台が割れたり壁に隙間が空いたりしている。玄関のサッシが歪んで鍵がかからないの。大工さんに依頼はしているけど、いつ来るか分からない。夫は週3回デイサービスに通っていて、サービスはいつも通り受けられているし、今の生活は震災前とあまり変わらないでです。罹災証明書は知り合いに記入してもらったけど、写真撮影や現像、間取り図が書けないのでまだ申請できていない。(提出を促すと)すぐに市役所に連絡してみる。(82歳・男性・妻と同居)

・2階の壁が1枚割れて、壁の隙間が目立つ。私は4年前から目が見えなくなって、デイサービスを利用中。今の生活は震災前とあまり変わってない。罹災証明書はまだ出していない。(提出を促すと)私は目が不自由なので、妻(80代)に市役所へ電話させます。(88歳・男性)

・家全体が海の方に傾いているんです。壁にはひびが沢山入っているし、廊下の板がずれ、土台にひびも入ってる。罹災証明書なんて知らない。金曜日に息子が来るから相談してみます。でも、余震や雨が続いたらこの家はどうなってしまうの?何から手を付けていいのやら分かりません。(84歳・女性)

・1、2階共に壁のひびや剥がれがあって、2階は地震の後から全く手を付けずにそのままです。足が悪くて急な階段は上れないし、家族も「見るな」って。片づけの時に出たゴミが10袋ぐらいあるけど、自分たちで集積所まで持っていけないから、玄関に並べたまんま。どうしたらいい?自宅は黄紙(要注意)、土蔵は赤紙(危険)でした。風呂、トイレ、洗面所は問題ないけど、土蔵が倒れそうで。。罹災証明書は申請しました。(83歳・男性)

・家が海に向かって傾いていて、壁に無数のひびが入っているんです。玄関の壁は落ちたけど、また余震があるかも知れないから修繕は見送ってます。罹災証明書は知っているけどまだ申請していません。お金がないので、修繕ができるか不安です。(60代・男性・一人暮らし)

・息子から「知らない人は入れるな」って言われてるけど、家の様子を見て欲しいの。壁のひびや落下が目につくでしょう?トイレは使えるけどタイルがはがれて危ないのよ。無防備な状態で崩れてきたらと思うと怖い。(80代・女性)

・一人で少しずつ片づけてます。また揺れることもあるかも知れないから、ゆっくり1年ぐらいかけて片づけるつもりで。家は黄紙判定でした。罹災証明書は申し込みました。(70代・女性・一人暮らし)

②珠洲市民生委員児童委員協議会(民児協)への協力

珠洲市社協からの要請で、5月16日に開催された珠洲市民児協理事会(市社協事務局)に緊急同席。RSY代表理事・栗田より、避難生活の長期化による災害関連死や心身の深刻な健康被害に関する懸念と共に、災害ボランティア支援プロジェクト会議(支援P)の取り組みとして、被災者へのお見舞い品「うるうるパック」を活用した個別訪問や見守り事例を紹介しました。結果、10地区での活用が決定。RSYは、事業担当スタッフの林を中心に、荷物受け入れ場所の確保、各地区の民生会長への数と受け渡し方法の確認、荷物の運搬、訪問時の同行を行いました。

今回パック化作業にご協力を頂いたボランティアの皆様、地元民生委員さんを通じて、無事に被災された方々のお手元に届けることができました。本当にありがとうございました。

<住民の声(正院町)>

・ちょうど地震の時、離れにいたの。電気のヒューズが飛んでしまっのか3日間停電・断水しました。懐中電灯があってよかった。トイレも使えないから、夜中でも行きたくなったら車で近くのコンビニまで走ってしのぎました。でもなぜか母屋は停電していなかったみたいで、あの時から今(26日現在)もずっと2階の電気がつきっぱなしになってるの。それが気になってねぇ。でも階段も落ちちゃったから上がりようがないの。地震の揺れでずたずたに割かれた障子の隙間から漏れる明かりを見てると寂しい気持ちになってね。子どもが設備屋なので仮にトイレは直してもらったけど、壁は落ちてるしゆっくりは用も足せません。(80代・女性・一人暮らし)

・(民生委員より「一人暮らしだと分かっていたから、揺れが収まってからすぐに駆け付けたけど足の踏み場もなかった。何とか中に入ったけど不在だと分かって。あとから公民館に避難したと聞いてホッとしたのよ」)そうそう。そうだった。なんだかなんにも覚えてないのよね。今も怖いからずっとこたつで寝てるの。30年前の地震より傷み方がひどいと思う。壁が落ちて片づけるのに10袋もゴミが出た。土蔵が倒壊しそうで怖いです。(80代・女性・一人暮らし)

・玄関前や基礎に無数の亀裂が入っているの、分かるでしょ?家に上がってぜひ見て行って。私のところはなぜか応急危険度判定の紙がついてないの。両脇のお家にはついているのに。こんなにひどい被害なのになんだか置き去りにされたようでとても憤っています。とにかく雨漏りがひどかったから、漬物樽を3つぐらい置いて。一杯になる前に水を捨てるという作業を3日3晩繰り返しました。直後はじーちゃんとずっと震えてた。うちは海辺に立ってるから、海風の影響をもろに受ける。台風も直撃するし災害には散々泣かされてきました。雨漏りと建具については、大工さんが応急処置をしてくれました。天理教・ひのきしん隊の人もブルーシートをかけてくれた。こんなひどい状況なのに、夫は「どこにも行きたくない」の一点ばり。だから泣く泣く娘の「うちにおいで」という申し出も断りました。お金があれば、家をつぶして建て直すけど、そんなお金ないし、これからどうすればいいの?(こらえきれず涙が溢れる)それに、だんだん家が傾いてきているから、隣の空き家に倒れかけたら迷惑をかけることになる。それが気に病んでしかたない。罹災証明書は議員さんに協力してもらって提出しましたが、調査はまだ来てません。でもこんな風に聞いてもらえてよかった。現実を誰かに見てもらえるだけでも助けられた気持ちになる。ありがとうね。(80代・女性・夫と2人暮らし)

・基礎はズタズタ、家もぐちゃぐちゃ。雨漏りもあるし、スロープも壊れて車いすの母(93歳)はショートステイに預けています。夫は疲れが出たのか帯状疱疹になりました。直後は断水でトイレも使えなかったので、公民館に1日、その後小学校に3~4日滞在しました。小学校では体育用のマットを貸してもらっていましたが、その後ダインボールのベッドをもらえたのでありがたかった。中学生の孫は揺れのショックから、避難所でも顔色が悪く物静かになって。怖かったんだろうと思います。今は大分元気になりました。でもこんな風にお話するだけで気持ちって変わるんですね。民生委員さんにもいつも気にかけてもらって心丈夫です。(80代・女性・家族と同居)

・じーちゃんさっき、畑で転んじゃって。疲れてるのかね。不思議なんだけど地震で障子紙が全部縦に割かれちゃったの。震災前はこんな風になってなかったのよ。今お風呂のタイルがひび割れちゃって、シャワーだけで済ませてる。怖くて使えないよ。大工さんに頼んでるけどいつになるやらわからない。あちこち壁が落ちて、どこまで直せるのやら。このままの状態で住み続けるしかないのかねぇ。(80代・女性・夫と同居)

※注意)掲載写真は必ずしも住民の声と連動している訳ではありません。

<民生委員からのコメント>

●自分の家が他と比べてどの程度の被害なのか分からず、「うちだけなのだろうか….」という取り残され感が強い。

●2階の階段が落下したり、もともと急すぎて上がれない、普段使っていないから、などの理由で2階の部屋は手つかず、見にも行けないの世帯が少なくない。心の苛立ちや先の見通しのつかない不安感を、畑や田んぼの仕事で紛らわしているように見える。

●「しゃべるだけで気持ちがすっきりする」という声多数。「話を聴き、安心させてあげられる人」が必要。

●災害による家族機能の低下(高齢夫婦で妻が体調不良となり夫が家事するケースなど)や浴槽破損世帯については、食事と入浴の支援の継続が必要なのではないか。

●応急修理でどこまで直せるか、解体しなければならないのか、災害廃棄物はいつまで捨てられるのか、正確な情報や手続きの仕方もよく分からないので、説明しきれないことがもどかしい。

総じて、心の内を聞いてくれたり、大変な状況へ共感してくれる人の存在が心の支えになっている。また、手続きが自分でできないケースもあり、自分は代行支援をしているが、他の地区にも同様の困りごとがあると思う。

③市主催「今後の保健福祉活動に関する会議」への出席

5月24日(水)、健康増進センターからの呼びかけで「能登半島沖地震による珠洲市の今後の保健福祉活動について」と題した会議が開催され、市福祉課、能登北部保所、県精神保健福祉士(PSW)協会、RSYに招集がかかりました。当方への期待は、「過去の災害支援経験からこれからのフェーズで生じる課題と対応事例を教えて欲しい」というものです。その際に全体で協議された内容は以下の通りです。

課題1:罹災証明書の早期申請

災害VCの現地調査やローラー作戦、保健師、民生委員等による個別訪問が実施されていますが、未申請世帯が少なくないことが判明しています。理由は、

・罹災証明書の存在を知らない

・申請に必要な書類を取り寄せられない(役所に取りに行くかダウンロード)

・自分の家の被害が申請対象になるのか分からない

・申請後のメリットが分からないので意識が向かない

・申請書類を全て準備できない(写真撮影・現像・家の見取り図の添付必要)

・市役所への移動手段がない、疲れてそれどころじゃない

・一連のことを頼める家族や身近な人がいない

・一連のことが良く分からず既に修繕や片づけを済ませてしまった

課題2:家の修繕

・保険加入の有無(地震、共済、家財等)

・応急修理制度の申請・活用

・リバースモーゲージ型融資等の活用等

・制度内で修繕が済まない困窮世帯への対応(民間による支援がどこまでできるか)

→罹災証明書申請後の次のステップとなるが、罹災証明書の申請時に一気に説明しても理解できないと思うので、連続的な伴走支援が必要。

課題3:時差によっておこるボランティアニーズへの対応

・ボランティアの確保、災害廃棄物廃棄の期限延長等

→家族への遠慮や気兼ね、2階に上れない(階段の破損、高齢による足腰の問題、余震時の恐怖感など)で、2階部分が手つかずになっている世帯が一部あり。また、空き家が多く全く手つかず、公費解体が認められた場合など、時差でニーズが急増する可能性が高い。

課題4:仮設住宅、公営住宅入居者への生活支援

・入居サポート、地域支え合いセンターの設置(未定)

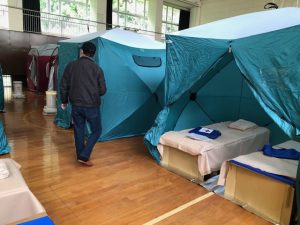

→市は16戸(3か所に分散)の建設を検討中。普段大きな家に住んでいるため、物理的環境に問題が多い仮設での生活には、環境改善や見守り等の継続支援が必須。支え合いセンターは在宅避難者も対象になるため、市は国の「被災者見守り・相談支援等事業」適応を目指して検討を始めている。仮設の完成は6月中旬の見込み。

課題5:孤立防止、心身の健康確認、居場所づくりなどの継続

→地元の保健師や社協、自治会、民生委員、ボランティア等による活動を期待。

以上の点を含め、明日からの派遣では、引き続きローラー作戦を継続すると共に、災証明書の早期申請を重点課題とし、相談会や個別訪問による伴走支援の体制づくりに向けた市への相談・運用サポートを行っていきたいと思います。

————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支援プログラ

ムのために活用致します。

<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

-e1686293305283-300x212.jpg)