皆様

お世話になります。RSY浦野です。

RSYでは震災がつなぐ全国ネットワークをはじめ、当団体と繋がりのある支援団体

の皆様と協働し、8月19日の大雨で甚大な被害を受けている兵庫県丹波市へ支援

活動を展開しております。

現在は、丹波市災害ボランティアセンターを拠点とし、震つな加盟メンバーのピース

ボート、被災地NGO協慟センター、丹波市災害ボランティアネットまごころさんらと共

に活動しています。

RSYからは、浦野・高木・松永、名古屋のボランティアさん1名が派遣されています。

===============================================

8月25日(月)~28日(水)兵庫県丹波市水害支援報告

===============================================

▼現在の動き

(ボラセンでの活動)

・丹波市災害ボランティアセンター前山サテライトにてボラセン運営サポートを実施

・主な活動はボランティアマッチングと被災地宅の個別訪問調査

・毎日400~500名程度のボランティアが現地で活動している

(地域での活動)

・前山地域の断水集落(徳尾・大杉・谷上・鴨阪・尾端)への炊き出し&ミニ喫茶の

実施

※炊き出し実施までの経緯

・全国曹洞宗青年会のAさんより、「特に女性から炊き出し希望の声が上がってい

る」と報告を受ける。

ボラセンの個別訪問や、地域の方に聞き取りをすると

「1週間働き続けてもう今は何もしたくない」「体がぐったり疲れて食事を用意するの

が大変」「コンビニやスーパーの惣菜も1週間続くと食べるのが辛くなる」「炊飯ぐら

いはできるけど台所が被害を受け自炊できない」「家は床板が外してあるし、空い

ている部屋も家財道具だらけなので落ち着ける場所がない」「1~2回御馳走になる

ぐらいなら親戚のお世話にもなれるが、度々は気兼ねして甘えられない」

など、「食」を切り口に、健康・安心できる環境・疲れの蓄積・遠慮や気兼ねなどに関

する課題が多数あることが分かった。そこで、協力団体に応援を求め、当面2週間

を目途に炊き出しプログラムを実施することとなった。

※概要(1回目)

・日時:8月29日(金)12時より配食開始~15時頃まで

・対象人数:上記集落の住民150名程度

・場所:ひなたぼっこカフェ

・内容:市に集められた救援物資の一部を会場にて配布。炊き出しと共に、ひなた

ぼっこカフェによる無料喫茶の実施

※協力団体

・宗福寺(曹洞宗/そうふくじ)

・神戸国際支縁機構

・全国曹洞宗青年会

・震災がつなぐ全国ネットワーク(RSY事務局)

※今後の予定(現在までの決定分・場所は未定)

・9月1日(月)曹洞宗ボランティア

・9月12日(金)神戸国際支縁機構

・9月16日(火)神戸国際支縁機構

▼個別訪問から見えてきた主な住民の声(課題)

〇作業に関わること

・床下の泥かきは目途が立ってきたが、乾燥→消毒→家財道具の収納などはこれ

から。あと1~2週間で畳が入ると過程すると、当面1ヶ月の間にもう一度作業の山場

を迎える。ただし業者混雑のため送れる可能性あり。その際のニーズキャッチとボ

ランティアの確保。

・ガラス、床、サッシ、食器あらいなど、何度やってもきれいにならない作業がこれか

ら待っている。家族でぼちぼち進めていくしかない。

・床下の処理のタイミングが分からない。どの程度乾燥させれば次の作業ができる

のか目視でチェックできる目安が欲しい。

・田畑に甚大な被害。農機具も全滅したという世帯も少なくない。国からの補助金は

あると思うが、今後の復旧をどのように進めていけばよいのか。

※「自分の家は十分やってもらったので、もっとひどい人を手伝ってあげて」という声

が増えてきた。また、細かい作業までボランティアに手伝ってもらってよいのか躊躇

されている方も少なくない。

〇生活に関わること

(食)炊き出しの経過報告の通り

(入浴)親戚の家で使わせてもらうも、度々借りるのは気が引ける。被災者に解放さ

れている入浴施設が5~6ヵ所あるが、どこがやっているのか分からない。(地域のボ

ランティアが知っていたため情報提供)

(洗濯)水が出るようになったが、まだ濁っているため洗濯には使えない。コインラン

ドリーを利用している。(気にせず使っている人もいる)

(寝床)家の2階を利用。しかし高齢の家族がいる場合は2階に上れないため施設

や兄弟、親戚の家で預かってもらっている。床下がほとんど開いたままの家でも何

とかスペースを確保し、寝起きしている方もいる。

(心・身体状況)

・『夜眠れない』という声多数。

・頭がボーっとして物忘れがひどくなった。

・持病があっても病院に行けていない。

・体のあちこち(腰と足)が痛い。次の雨が怖くて仕方がない。

・不安からか水から逃げる夢を見るようになった。

・この1週間はボランティアや親戚に手伝ってもらっていたので、気を遣う部分も多

かったが、久しぶりに家族だけの時間がとれてホッとした。(でもやることは山積)

・被害がひどかった地域のことを考えると、物資が欲しいと思っても遠慮して取り

にいけない。

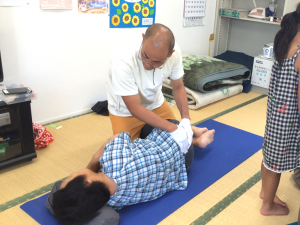

上記の声から、今後はますます生活支援の必要性を感じます。先駆けて、被災地

NGO協慟センターと神戸足湯隊の学生たちが、避難所にて足湯ボランティアを開

始します。今後は炊き出しプログラムとも連動し、なるべく休息できたり、次のこと

をゆっくり考えたり、当時の様子や今の不安を安心して語れる場を提供していけ

ればと思います。

=============================================

お礼

=============================================

公益社団法人名古屋青年会議所様より、冷たいスポーツドリンク

約400本をご提供頂きました。

被災者宅への個別訪問や炊き出しの際に、お見舞い品としてお届

けし、とても喜ばれています。

温かいご支援に感謝致します。

=============================================

被災地支援活動募金にご協力ください!!

=============================================

以下の方法で募金・寄付を募集しております。

7月~8月にかけて発生した台風・大雨被害の被災地支援活動募金です。みなさ

まのお気持ちをRSYの活動を通じ届けさせていただきます。

〇街頭募金やります。活動に参加して下さる方募集!

・日時/2014年8月30日(土)13:00~17:00(途中参加・途中抜け可)

・場所/セントラルパーク地下街 インフォメーションスクエア

・集合/12:30にRSY事務所、または現地集合

・内容/今年の台風、集中豪雨での被災地支援活動募金

・連絡先/090-5000-8386(RSY林)

※屋内のため雨天決行です。

※大雨・洪水・暴風いずれかの警報が出ていたら中止とします。

==========================

〇寄付金は下記でも受け付けております。

<銀行振込>

三菱東京UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※お名前の前に「カツドウキフ」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※通信欄に「カツドウキフ」とご記入ください。

<クレジット>