投稿者「staff」のアーカイブ

【年末年始休業のお知らせ】

みなさま

名古屋事務所(ふくしま支援室共):

12月28日(水) ~ 1月4日(水)

★1月5日(木)より、通常通りです。

—

くわしくは、事務局まで!

RSY事務局

——————————————

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

461-0001 名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階

TEL:052-253-7550 FAX:052-253-7552

Mail info@rsy-nagoya.com

Web http://rsy-nagoya.com/

facebook:rsy.nagoya twitter:rescuestockyard

——————————————

RSY・台風15号静岡市清水区への支援について(第2報)

みなさま

お世話になります。RSY事務局です。

9月23日~24日にかけて発生した台風15号の影響で、静岡県でも大きな被害が出ています。RSYは、かねてから繋がりのあった清水区在住のTさんをカウンターパートとして、同地区を中心に、生活再建に向けたお手伝いを継続しています。清水区は、4,000世帯以上が床上・床下浸水に遭っており、1か月以上が経った今でも、食・住まい・移動手段の整備、要配慮者世帯への対応、家の保全・修繕等に関する課題、過労や心の落ち込み等の課題が山積しています。

そこで、10月8日(土)、9日(日)にかけて、高部地区子ども会、同地区柏尾自治会と連携し、「災害後の生活再建を考える無料ミニ相談会」の企画・運営をサポートしました。相談会は、弁護士や家の修繕・保全に詳しい、企業・NPOの皆さん、地元内外のボランティアの皆さんと一緒に取り組んだことで、住民の方々が、様々な疑問や不安をお話しやすい雰囲気づくりに繋がったように思います。

柏尾自治会では、地元の女性が中心になって事前に相談会の案内チラシをポスティングして下さり、前日も再度チラシ配布にお付き合いくださいました。支援が必要な世帯の情報をよく知っていて、行政や災害ボランティアセンターへのつなぎ役として大きな役割を果たしておられました。このような方々の存在で、私たちも外部からお手伝いをさせて頂くことが可能になりました。

※この取り組みは、日本財団「令和4年台風15号被害に関わる支援活動」助成により実施しております。

![]()

<相談会の様子>

2日間で、約60名が参加。最初に、静岡県弁護士会のN先生より、行政から受けられる支援制度についてお話頂きました。2日間で10名を超す弁護士の先生が個別相談に応じて下さいました。

次に、お家の修繕や消毒等の考え方について、(株)FPコーポレーション、風組関東さん、災害対応NPO MFPさんより詳しくアドバイスを頂きました。

全体の質問タイムでは、以下のような困りごとや不安の声が聞かれました。

・応急修理制度の費用はどのように出るのか。振り込まれるのか。

・応急修理の業者は選べるのか。

・罹災証明書は何枚取ればいいのか。

・これからいろいろお金がかかって、来年に持ち越すこともあると思うが、そうなった場合、経理上どうすればいいか。

・壊れた設備を工務店に入れ替えてもらった。まだお金は払っていないのだが。

・消毒用のエタノール缶はどこに保管すればよいか。

・カビの量は浸水後増減を繰り返し、1年3か月くらいで浸水前の量に戻るということだが、1年3か月経った後でも応急修理制度は使えるのか。

・床上30cm浸水してフローリングが波打っている場合に、壁の中の断熱材の交換も含めて壁の張替えの修理費用のイメージがわからない。

・消毒のためにアルコールを使うと具合が悪くなるが、どうすればよいか。

・床下の泥は取って乾燥させたいが、床上の柱などはぞうきんで拭くぐらいでいいか。

相談会というと少し敷居が高いイメージがありますが、会場では、お食事や温かい珈琲、足湯コーナーを設けました。食事をとりにきたついでに、相談会に参加して下さったり、珈琲を飲みながら、ホッと一息ついて、相談内容をボランティアと一緒に考えたり、頑張り続けた心の内を一気に吐き出す方もいらっしゃいました。

帰り際、「開催してくれてありがとう」「悔しくて家で一人で泣いていたけど、頑張ろうと思った、できることからやっていきます」などのコメントも聞かれました。

この取り組みがきっかけとなり、11月3日(祝・木)は庵原地区草ケ谷自治会、11月25日(金)には高部地区天王町・大内新町自治会合同の相談会の開催も予定されており、RSYは引き続き企画・運営のサポートを行います。

<相談会連携・協力団体>

高部地区こども会/高部地区柏尾自治会/静岡県弁護士会/一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会・NPO法人ワンファミリー仙台・(一社)パーソナルサポートセンター/災害対応NPO MFP/ (株)FPコーポレーション/風組関東/なごや防災ボラネット/碧南防災ボランティア連絡会/被災支援ボランティア団体「おたがいさまプロジェクト 」

また、今回は、同地区や弥生町にて、地元住民の方々や、清水区災害ボランティアセンターから派遣されたボランティアの皆さんと共に、床上浸水家屋の泥かきや掃除のお手伝いもさせて頂きました。

以下、RSYボランティアさんの報告です。

<被災者の声>

・うちは車もバイクも水に浸かってダメになってしまった。道路からも嵩上げしてるし、玄関も嵩をあげてあるけどダメだった。水に浸かった以上畳はあげないといけないから、何とかあげた。臭いもすごいし、初めて経験した。ごはんは、車もバイクもダメになって乗れないから買い物にも行けない。ちょっと離れた所から妹が車に乗ってきてくれると買い物には行けるけど、基本的には家の中の缶詰をあけたりして食べ繋いでいる。いつまでこの状態か心配だけど、みんな一緒だからなんとかやっていくしかないね。

・娘は仕事。水がこんなとこまできたから何にもできん。ばあさんは片付けにも邪魔になるから老人ホームに入って貰ったわ。こんなに嵩上げしてあるのに水がくるなんて思わんかった。大工さんはまだ来れん。

・ちょうど庭の畑を片付けるところだった。家の中の荷物はあげれる物はあげたけど、浸かったものは仕方ない。エアコンの室外機もダメになったのもあるけど、何とか動いてくれるエアコンもあって助かった。庭の畑の泥も土嚢袋に入れて少しずつでも片付けているけど中々大変だから…。土嚢袋も貰えて、こうして、沢山手伝ってもらえて本当にありがとうございました。綺麗になったのを見て少しホッとしてます。

・壊滅状態だよ。どうにもならない。もう、見て。上がって見てよ。何にもできない。ごはんすら食べれない。いったいどうしたらいいのかさっぱりわからない。

・自分の家も浸水被害に遭い、家内はイライラするし、自分もどうして良いか分からず、不安でした。知り合いの災害支援のNPOの方に相談したところ、直ぐ来てくれて、早く手を打った方が良いと言われました。他にもっと大変な処が有るので、そちらを先にと言ったら、まずは貴方の家をとの事で生活できる様にしてくれた。おかげで、自分自身の気持ち・心に余裕と言うか、”ゆとり”ができたんでしょう。他の人の役に立ちたいと思い、このような相談会のお手伝いもさせて頂くことができました。

・今日の相談会には母と来ました。何をどうすれば良いのか。家の中の片付けも手が回らないし・・・。仕事にも行かないといけないので・・・。会社は山の方に有って、会社も大変な事になっていて・・・。今、母は相談に乗って貰っています。

・何をどうして良いのか、不安で、食事も喉を通らず、この3日間食べていない。食べれない。

・昨日、水がきた! 飲み水はまだだけど、水がきたから良かった。(笑顔でとても嬉しそう話してくれる)(10歳の小学生)

・台風で度々の浸水でかさ上げをしていたが今回も床上浸水、あと、もうちょっと高くしてたら良かった…

・ブロック3~4段目迄水がきたので、いつもと違うと思い(1階にいた)父を2階へ、あっという間だった。(両親)高齢だったから、物の片付けは良い機会と思うようにしている。六中の方はもっとひどい、ひどい所を先にしてあげてください。家中はボチボチ片づけます、窓の泥も、また後で洗浄機でやります。これから、どうして行こうか考え中。

・タンスの中身も全て捨てた。(息子が庭にあった物は)全て処分、土を入れて平らにならした所、景色が一変した。

・床上(畳を剝がした)、初めての経験。庭に(畳・家具)置いていたら臭いも凄かった。車もバイクもつかり、買物に行けなくて缶詰類でしのいでいる。(食事の提供)有難い。

・毎日、弁当で食費がかさむ、助成金とかでなく、今使うお金が欲しい。丼は有難い。掃除するタオルも無くなった。今欲しいのは食事とお金、助成金来るまで、どうするの!

<ボランティアのコメント>

●RSYメンバーに加え清水市及び中学生ボランティアの皆さん含め総勢15人以上で役割分担し約6時間清掃作業を実施しました。Oさんご家族がこの状態で何日も過ごしていたことを思うと、少しでも早くキレイな状態にしたいと携わった皆さんがそう感じ、それを目標に作業しました。ただ現実は自分自身が開始直後にイメージしていた6時間後の状態とは乖離があり、思った以上に進まなかったと感じました。床上浸水宅の清掃はホントに大変なんだと。。それでも被災前の状態に一歩近づいたのは確かだし、それがボランティアメンバーの力であることも事実なので、今後も無理のない範囲で被災地支援活動に参加し復旧のお手伝いをして行こうと思いました。(企業ボランティア・Kさん)

●最初に訪問したNさん宅は一人暮らし高齢女性で、床上浸水。声を掛けたら二階から降りてこられ玄関で話しました。「畳は片付けたが床板はそのまま冷蔵庫も使えない。買い物も億劫」とのこと。「床下をそのままにしておくとカビや菌が発生しますよ」と言うと「もう年だからこのままでいい」と言われました。「明日の説明会では炊き出しもあるから食べるだけでもいいから来て下さいね」と声を掛けさせて頂きました。その他2軒も床上浸水、1軒は床下浸水、1軒は嵩上げしていたので無事、2軒は留守。どの家も家族で片付け畳はまだ無いという状況でした。最後に直接チラシをお渡しし、お話をしながら相談会にお誘いしたところ、その方々が会場に来て下さり、帰りには少しホッとされた様子を見ることが出来て、嬉しくなりました。早く被災者の方々が心から笑える日がくることを祈ってます。(なごや防災ボラネット・Yさん)

●特別な坂ではないのに、少し通りを変えると浸水の酷さを痛感。道路脇の木は158cmの自分の肩程まで泥水がかかった様子も残っていました。過去の水害などから嵩上げしてある家屋をも上回る水が押し寄せており、畳上げだけでも自力で行っている家が多かったです。どのお宅も大変な状況なのは変わりない中、「うちは大丈夫だからよそを手伝ってあげて」と隣近所を思いあうことができるのは、常日頃のコミュニケーションができているからだと思いました。(なごや防災ボラネット・Iさん)

●食事が喉を通らない状況に心労がいかに大きかったのか、聞くことしか出来ない 言葉に出来ない自分に歯痒さを感じました。(なごや防災ボラネット・Mさん)

————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

ムのために活用致します。<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

RSY・8月3日からの大雨への対応について<石川県小松市>(第8報)

みなさま

お世話になります。RSY事務局です。

RSYは、なごや防災ボラネットや碧南防災ボランティア連絡会の皆さんと協働し、8月3日からの大雨で被災した、石川県小松市中海町・中ノ峠町での活動を継続しています。

これまで、「あったかごはん食堂」と称した炊き出しを通じて、住民の方々の生活状況の把握や、社協や市へのつなぎ役を担いつつ、地域の皆さんとの関係を温めてまいりました。10月20日~21日にかけて実施した6回目の訪問となる今回は、8名のボランティアさんが参加し、住民の方からは「また会えたね!」「ずっと楽しみにしていたよ!」という再会を喜ぶ言葉も聞くことができました。

水害から間もなく3か月。町全体の雰囲気は落ち着きつつありますが、その分、本当に困っている方がより見えにくくなっていく心配もあります。小松市の災害ボランティアセンターは閉所しましたが、家の修繕がまだ完了していない世帯や、健康問題に不安を感じる方もいるため、地域包括支援センターや市長寿介護課の方々が要配慮者宅を個別訪問したり、後から出て来るニーズに関しては、市社協が丁寧に対応されていました。

私たちの活動は、日本財団「令和4年8月大雨被害に関わる支援活動」助成金により実施しています。

![]()

以下、6陣ボランティアさんのレポートです。

★「あったかごはん食堂」の様子

今回は、これまで会場となっていた中海公民館が修繕のため使えないということで、公民館の世話役となっていたMさん宅の駐車場スペースをお借りし、3名の住民の方と一緒に運営することができました。

メニューは、これまでも被災各地で評判の良かった「やさい一杯の中華丼」。料理長のKさんが、前日に、碧南防災ボランティア連絡会メンバー4人を集めて材料を切って、お肉も炒めて持ち込んでくださったので、八宝菜は炒めるだけで、早くに準備できました。また、りんごは、2019年台風19号水害で被災した豊野区のりんご農家さんよりご寄付頂きました。

Kさんが綿菓子の機械を持ってきてくれたので、何人かに自分で作ってもらいました。ご自身で作られた方が「何年ぶりかしら?」「面白い!」と楽しげでした。メンバーに「巻き方が、上手ですね」と言われて喜んでいらっしゃいました。

ひとりで取りに来られない方については、活動に参加して下さった、地域包括支援センターの方が届けて下さり、生活状況や健康チェックなどのきっかけにもなったようです。また、被害のひどかった中ノ峠町や赤穂温泉にも約20食お届けしました。

会場には、足湯&カフェコーナーも設置。11月3日~4日に予定している次回7陣は、皆さんからのリクエストにお答えして、「豚汁とキノコの炊き込みご飯」に決まりました!

★住民の声

・うちは平屋なの。今までも強い雨が降ると早めに避難をしていたので、今回も降り方がおかしかったから、早めに避難したから、恐い思いはしなかったです。でも、避難のときに、お隣にも声をかけたんだけど、まだいいと言われて。。。お隣は、2階に避難して難を逃れたけど、車は水没してしまったと言ってました。(70代・女性)

・床上1 mのところまで水が来て大変だった。加賀友禅の高い着物をそのために捨ててしまったの。こんなことになるなら、娘や孫に渡しておけばよかった。それが後悔の種です(70代・女性)

・キノコ(しばたけ)を取りにいって、販売所に持って行こうとおもったんだけど、水害で計量器がながれちゃったことに気づいて、今日買い行ってきたの。使う時にないものがに気づくから、毎回大変。でも、家の修繕は12月ぐらいには目途が立ちそう。今、知り合いの家を借りてるんだけど、自分の家に帰れるのは嬉しい。(70代・女性)

★ボランティアの声

・2日間と短い時間では有りましたが貴重な経験が出来、少しでしたがお手伝いなったなら参加させて頂き良かったと思っています。昨日のビラ配りでは、「食堂を待っていましたよ、ありがとう」と言って下さる方も多く見えましたので嬉しく思いました。その反面で家の復旧が進まないとか、まだ台所が使えないとか、もう寒い時期に入るから心配と聞くと返す言葉も見つからず、そうですねとうなずくしかなく…本当に、被災された方と向き合うのは難しいなと感じました。東北震災以降のボランティアやコーディネータの経験は有りましたが、今回、改めて喜んでもらえることは何かを考える貴重な体験になりました。(ボランティアFさん)

・中ノ峠町の入り口にある物産店が再開したそうです。住民の女性3人が運営していました。岩魚のプールが被災して困っていたものの、水は別の水源から運べるようになったそうです。レストランもオープンして、外のテラス席に二組のお客さんがいました。集落真ん中あたりの流出した橋の周辺で、復旧作業が行われていました。川の向こうに住む住民の方によれば、橋がかからないと車が入れず除雪に支障があるとのこと。集落の一番奥に、新しいスピーカーや黄色灯も設置されており、復旧の様子がうかがえました。ただ、側溝は泥が9割ほど詰まっていたため、また大雨が降った時に心配だなと思いました。(ボランティアIさん)

※この活動は日本財団からの助成金、生活共同組合連合会アイチョイス様からの寄付金により実施しています。

————————————————————–

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、被災者への生活支援プログラ

ムのために活用致します。<銀行振込>

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

RSY・令和3年8月豪雨水害への対応について(15・16報)

お世話になります。RSY事務局です。

令和元年・3年の水害で2度の被災を経験した佐賀県武雄市。RSYは、地元で活動する一般社団法人おもやい、NPO法人みつわ、被災地支援チーム「OKABASE(オカベース)」さんと協働し、要配慮者の見守りや、復興期の居場所づくりのお手伝いを通じて、様々な交流を続けてきました。

私たちは今年度、NPO法人みつわが拠点を置く、久津具地区で取り組む、住民の集いの場「地域共生カフェ」の防災ワークショップの企画・運営に重点的に関わっています。4月は、令和元年台風19号で被災した、長野市豊野区や長野市災害ボランティア委員会の皆さんとの交流、5月は、手作り防災頭巾ワークショップ、そして7月・10月で、災害時の食をテーマにしたワークショップを行いました。

災害時に、心身の健康を維持するための「食」はとても重要なテーマ。ライフラインの寸断、キッチン等の被災、移動手段が確保できず買い物に行けない、身体が疲れすぎて料理を作る気力・体力が沸かない、炭水化物や塩分過多のメニューで口内炎が増えたり、便秘・下痢・食欲不振や急激な体重増加につながった、など、様々な健康被害が問題となっています。

また、防災グッズとして市販されている非常食はとても便利ですが、値段が高い、普段食べ慣れないものなのでいざという時本当に安心できるものなのか不安、などの声も少なくありませんでした。

そこで、巷で話題の「パッククッキング」に注目し、普段からお家で長期保存でき、使いまわせる乾物や缶詰、乾麺などを使い、栄養価が高く温かい非常食の作り方を学びました。7月は、RSYボランティアのTさんが講師となり、ノウハウを伝授。

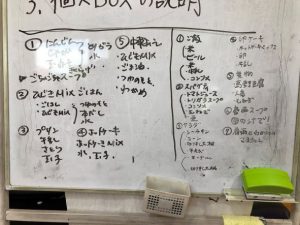

10月は、この体験をもとに、地域の方々に自由にメニューを考えて頂いたところ、なんと12種類ものアイデアが飛び出しました。目の前に並んだ食材を見ながら、メニューを相談して、あれよあれよという間にクッキングスタート!

その中から、特に美味しかった上位3つを、久津区オリジナルレシピとして、今後地域の方々に紹介していこうということになりました。

1.ひじきミックスごはん

(材料)お米、ひじきミックス(乾物)、つゆの素、ほんだし、水

2.ごちゃごちゃスープ

(材料)人参、玉ねぎ、ジャガイモ、乾燥きくらげ、鶏がらスープの素

3.トマトスパゲッティ

(材料)野菜ジュース、乾燥パスタ、鶏がらスープ、コンソメの素、大豆ミックス

参加された方からは、

「前に教えてもらって家でやったけど、食材によって煮る・蒸す時間を変えた方がいいかも」「7月に教えてもらったことを、今度は自分たちでメニューから考えて、実際に作るところまでできたから、とっても楽しかった」「何度か練習して、他の人にも教えてあげたい」など、思い思いの感想が寄せられました。

一方で、8月、9月は、台風や大雨の影響で、何度も警戒情報が発令された武雄市。その度に周囲と声をかけあい、早めの避難行動に取り組んだ方がいた方もいましたが、自宅にとどまり、不安な気持ちで事の成り行きを見ていた方も少なくありませんでした。

このような状況を受け、久津具地区では、民生委員のUさんを中心に、「個人ボックス」の準備も進められています。

名前の書いた専用ボックスに、避難所で必ず自分が必要になるグッズを入れ、水害警戒期間中は、地域避難所(公民館)に置かせてもらうという取り組みです。ボックスはコンパクトな上、椅子やテーブルにも活用でき、住民の方からも大きな関心が寄せられていました

住民の方々が自身の被災経験と向き合い、その学びを、具体的な形として地域に残そうというこの動きは、本当に尊いものだと感じます。

私たちも引き続き、武雄の皆さんから学ぶ姿勢を忘れず、交流・応援を続けていきたいと思います。

【急募】石川県小松市水害支援・ボランティア

令和元年東日本台風(台風19号)から3年~長野市豊野区住民の声~

RSY・8月3日からの大雨への対応について(第7報)

みなさま

被災者の声

———————————————-

(80代・男性)

・(足湯参加者)ここに来るとホッとするわ。

・中ノ峠町のバス停横にある「中ノ峠物産販売所」は、

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

RSY・台風15号:静岡市清水区への支援について(第1報)

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

台風15号・RSY静岡市への支援について

RSY活動支援募金にご協力ください!

(随時受付中)

————————————————————

この支援金は、スタッフの現地派遣や情報発信、

三菱UFJ銀行 本山支店 普通3505681

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

※「カツドウキフ 寄付者のお名前(カタカナ)」とご入力ください。

<郵便振替>

00800-3-126026

-213x300.jpg)

-2-215x300.jpg)