皆さま

RSY事務局です。

年間のボランティアスケジュール表の掲載を始めました!

お出かけのご予定を立てる際はこちらをご覧いただいてから・・・

※ボランティア募集だけでなく、イベントの参加者なども募集しています。

※月に1回は更新していきます。

新しく追加もしていきますので、チェックしてくださいね!

2013年度RSYボランティア・参加者募集予定表(0711)

【印刷用・PDF版】2013年度RSYボランティア・参加者募集予定表(0711)

かけがえのない命を守るために 私たちは、過去の災害から学んだ教訓を活かし災害に強いまちづくりのお手伝いをしているNPOです。

皆さま

RSY事務局です。

年間のボランティアスケジュール表の掲載を始めました!

お出かけのご予定を立てる際はこちらをご覧いただいてから・・・

※ボランティア募集だけでなく、イベントの参加者なども募集しています。

※月に1回は更新していきます。

新しく追加もしていきますので、チェックしてくださいね!

2013年度RSYボランティア・参加者募集予定表(0711)

【印刷用・PDF版】2013年度RSYボランティア・参加者募集予定表(0711)

みなさま

いつもお世話になっております。RSY事務局です。

3月末日の「ボランティアきずな館」閉所に伴い、以下の通り事務局が移転しました。

住所・電話番号も変更となりましたのでご確認ください。

今年度も石井・郷古を常勤スタッフに据え、清水玲奈(足湯担当)、鈴木しおり・清和真由美(七ヶ浜町復興応援サポータープロジェクト担当)の地元非常勤スタッフと共に、事業を継続します。栗田・浦野も名古屋⇔七ヶ浜間を行き来しながら、全体の運営をサポートします。

引き続き、皆様のご支援・ご協力のほどをよろしくお願い致します。

(RSY七ヶ浜事務局・新連絡先)

〒985-0802

宮城県七ヶ浜町吉田浜字野山5-9

老人福祉センター浜風内ボランティアセンター

TEL:090-9020-5887 メールアドレス:info@rsy-nagoya.com(変更なし)

皆さま

RSY名古屋事務局スタッフ、松永と申します。

2011年6月~年末まで七ヶ浜きずな館スタッフとして支援活動を行い

今年の4月から名古屋事務局スタッフとして働かせていただきます。

大分生まれ大分育ち、好きな食べ物は豚骨ラーメン。常温の牛乳をコップで飲むことが苦手でございます。

よろしくお願い致します。

早速、3月16日(土)、17日(日)のボラバス60陣の報告をさせていただきます。

今回のボランティアバスでな、な、なんと!60回目を迎えることができました!

<3月16日(土)>

震災から二年『絆』メモリアルイベントに出席しました。

まず午前中の部は浜清掃です。

震災からの二年間、多くのボランティアが浜清掃で汗を流し、以前の浜の姿を取り戻しつつあります。

しかしまだ、小さなガラスやプラスチック片が散らばっていました。

この日はボラバス以外にも総勢300名を超えるボランティアが参加していました。

それから午後の部です。

住民の方からありがとうの手紙朗読や、

NaNa5931,Voices of Vision(VOV),あっちこっちの会によるコンサートが行われました。

イベントの中で住民の方から「ありがとう」の声をたくさんいただきました。

震災からの二年間で延べ7万人のボランティアが七ヶ浜で活動を行ってきました。

浜には大きなコンテナ、海苔の作業場の上に船、家の玄関に突っ込んだ車・・・・・・どこから片づけていいのかわからない。

そんなとき、県内外や国外から、多くのボランティアが七ヶ浜に力を貸してくれました。

一人一人ができることは小さなことかもしれません。

しかし二年間、その小さなことの積み重ねによって、自然豊かな七ヶ浜に戻りつつあります。

震災からまだ二年です。

これからも息の長い支援が必要なことに変わりはありません。

住民の「ありがとう」の言葉を胸に、これからも七ヶ浜での活動や名古屋でもできることを続けて行きたいと思った松永でした。

<3月17日(日)>

個人宅の瓦礫撤去作業を行いました。

以前に一度作業してある場所だったため大きな瓦礫は少なかったのですが、よく見ると小さなガラスなどが落ちていて一日かけて清掃しました。

夜は全体ミーティングを行って、その日感じた事などを共有します。

○ボラバス参加者の声

・一緒に参加している方たちがみんな気さくで優しく話しかけやすいということに感激しました。それはやはり人に良い事をしているので自分にも良い影響が出ているということかもしれません。今回は友達と共に参加したのですが、こういう雰囲気なら一人で参加しても不安がないなと思いました。

・実際に被災地に行ってみて自分の想像していたニュースでよく目にする被災地とは大分ちがった。やっぱり2年たっているので復興が進んでいるんだなと思った。でも海岸沿いには細かいガラスの破片があったりしたので、完全に復興するにはまだまだ時間がかかると思った。

・実際初めて被災地に訪れてみて地震から2年たったけれど、まだまだボランティアが必要であると感じた。愛知では震災のニュースはほとんどなくなってしまって過去のことになっている人々も多いと思うけど、まだまだ仮設で暮らしている人もいるし、心の傷がいえていない人々もいるので、これから忘れず支援していく必要があると感じた。

・住民の絆、七ヶ浜の人、宮城県の人、東北の人、全国の人と心のつながりができていく感じがみられてすごいと思った。メモリアルイベントは感動した。「ありがとう」といわれ、もっとできたんじゃないかと思えた。ボラバス参加4回目で少し七ヶ浜に近づいた気でいたが、「震災2年」という言葉にまだまだ自分は他人事としてみえていたと思った。

「ボラバス60陣とNaNa5931のコラボ写真」

「ボラバス60陣とNaNa5931のコラボ写真」

今月末(3月30日(土)~4月1日(月))のボラバス第61陣もまだ空席が残っておりますので是非行きたいという方、ご応募をお待ちしております。

皆さま

お世話になります。RSY事務局の加藤です。

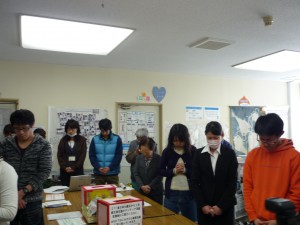

3月11日、東日本大震災より2年ということで、RSY名古屋事務局ではささやかな追悼の集いを行いました。

午後の部(14:00~16:00)にはボランティア・スタッフ総勢21名が参加しました。

東日本大震災へのそれぞれの関わりを共有し、14:46に黙とうしました。

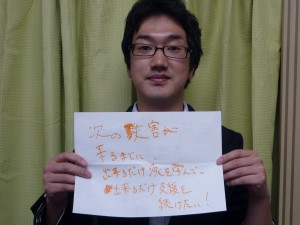

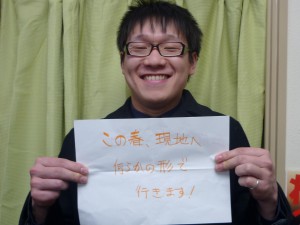

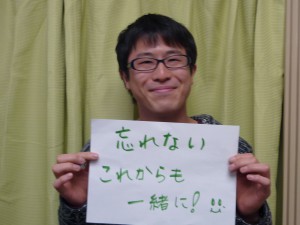

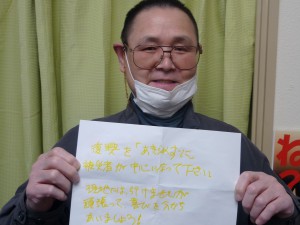

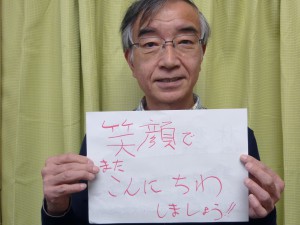

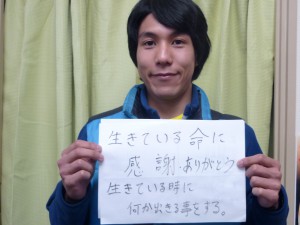

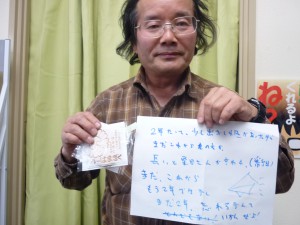

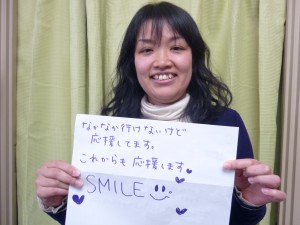

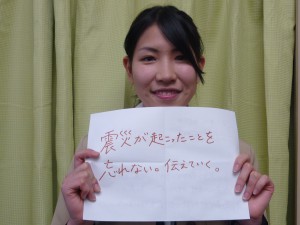

この日をどのように過ごしたらいいかと思っていたところ、この集いを知って初めて足を運んでくださった人もいました。ぼっけ汁であたたまり、最後には今の気持ち・被災地に届けたい想いを書いて共有できました。一部ご紹介します。

夜の部(18:00~20:00)では、事務所下の駐車場スペースをお借りしてキャンドルを灯しました。ボランティア・スタッフで準備など行い、通行人の方にも「震災から2年の集いを行っています」と案内をすると、足を止めて寄ってくださった方もいらっしゃいました。

小さなお子様もキャンドルに火を灯してくれました。また、会社帰りで「そうか、今日は3.11か…」とつぶやかれた方もいました。この集いを行ったことで、一人でも多くの人が3.11を振り返るきっかけになったのなら…と思った瞬間でした。

また、いつも一緒に活動しているメンバーと一緒に想いを馳せる時間をもてたことが、3年目からの活動につながっていくような気がしました。

少しでも七ヶ浜町の当日の様子を名古屋でも感じることができれば、と思い、現地スタッフが早朝に撮影した七ヶ浜の様子などを写真で紹介し、皆さんに見ていただくこともできました。

代表の栗田も「まだ2年。これからの方がずっと長い。」と言っているように、まだまだこらからです。名古屋からも1日1日を大切に、できることに取り組んでいきたいと改めて感じた1日でした。

★今日のためにボランティアバスに何度か参加してくださっているボランティアさんの手作りキャンドルをお借りしました。3.11の文字に色鮮やかなキャンドルが加わってとても素敵な雰囲気となりました。

たくさんの皆さまと一緒に2年目を迎えました。

ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。

皆さま

いつもお世話になっております。RSY飯田です。

★七ヶ浜町きずな工房×企業×NPOのコラボ企画 『RAINBOW project』 のお知らせ★

毎月7日は「しちがはまの日」です。 グラニーバッグとスイーツをセットにしたこの企画。覚えていてくださるお客様もいらっしゃり、きずな工房に届くハガキの中には、リピーターさんが現れるほどになりました。3/7(

3月に入ると、宮城県では「吊るし雛」のお披露目が始まります。

きずな工房のお母さん達も負けじと「小さなおひな祭り」を開催しました。

きずな工房のお母さんたちは、「勉強になるから」と隣の町まで

吊るし雛を見学に行ったりと、訪れる春の気配に心を踊らせているようでした。

友達に会えたり、大好きなお裁縫や木工を楽しんだり…きずな工房は、寒い中も毎日あたたかな賑わいをみせています。

※復興スイーツとは…宮城県の七ヶ浜町きずな工房で作ったグラニーバッグと、

☆販売店はこちら。各店舗数量限定☆

●洋菓子フィレンツェ高畑店

・住所:名古屋市中川区荒子1-194(あおなみ線荒子駅北、

TEL:0120-34-1318 営業時間:AM9:30~PM9:00

●フィレンツェかの里店

・住所:名古屋市中川区供米田2-1106(

TEL:0120-34-1318 営業時間AM9:30~PM8:00

きずな工房の支援員さんによるブログもぜひご覧ください。

七ヶ浜町きずな工房ブログ→ http://kizunakoubou7.blog.fc2.

東日本大震災から2年を迎えて

特定非営利活動法人レスキューストックヤード

代表理事 栗田暢之

全世界を震撼させた大災害から2年の月日が流れた。震災当初は、いったい何からどのように始めればいいのかさえわからないと誰もが思ったほど、未曾有、広範囲、複雑(特に原発事故)な災害である。当法人としては、5年前から賛助団体会員のご縁があった宮城県七ヶ浜町社会福祉協議会からの要請を受け、七ヶ浜町災害ボランティアセンター(当時)に隣接する場所に、当法人の拠点となる「ボランティアきずな館」を設置し、延べ3千人のボランティアを名古屋から送り続けるなどの活動を継続している。また、阪神・淡路大震災を機に設立した「震災がつなぐ全国ネットワーク」と日本財団ROADプロジェクトとの合同で、足湯ボランティアを送り続け、これまでに1万5千人の足を温め、被災者の生の声に耳を傾けてきた。また全国のNPO・NGO、企業等850団体が集う「東日本大震災支援全国ネットワーク」や愛知県に避難されている人々を支援する「東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや」「愛知県被災者支援センター」の設置・運営にも参画してきた。

「震災から2年」ということであるが、個人的にはあまり実感はない。むしろあの日以降時間だけが慌ただしく過ぎ去り、肝心の真の復興という観点からは、当方はあまりに力不足であり、むしろこれからより深く本質を貫いていかなければならないための「通過点」だと思っている。

被災者の現実はこうだ。「もう一生分泣いた。」とまた泣きながら語る子を失くした母親、「まだ海は見られねぇ。悪夢のようなあの日を思い出すから。」と訴える老婆、「何もかも全部流れてしまった。でも一からやり直すしかないんだ。」と気張る父親世代、「まだ好きな子はできない。だって(好きだった子が)流されちゃったんだもん。」とふさぐ小学生(男子)…。被災者の無念、苦悩、将来への不安は時間の経過とはあまり関係ない。むしろ一人ひとりの現実は個別化、深刻化、潜在化しており、決して震災当初の混乱期だけが災害ではないということ、そして、私たちボランティアが傷を癒すなどといったおこがましいことではなく、単純に「忘れない」「ずっと交流を保ち続ける」ことが大切だと考えている。この意味で、3年目の当法人の支援活動はこれまでと遜色ないものにするつもりである。そしてこれまでの「顔見知り」の関係から、一人でも多くの「親友」を創りたいと願っている。なぜなら、たとえ遠く離れていても、親友はその存在だけで安心につながり、頼ったり頼られたりする関係がずっと続くと思うからだ。

一方で、原発事故によるもう一つの惨事を決して忘れてはならない。ある集会で「私たちは被災者ではなく被害者です」と言われた方があった。あの日より前は、普通の幸せをいつも通り送っていた市民に、突然得体の知れないものが降ってきて、そもそも降ったか降らなかったのか、その正体は何なのか、またどのくらいの量なのかなど、正確な情報が伝わらなかったことに加え、政府は「今すぐ健康を害することはない」との発言を繰り返すだけである。有識者や専門家の間でも見解は分かれ、結果として何を信じていいのかさえわからないといった現実が今なお続いているのである。「外の空気、水道の水、靴についた泥、おじいちゃんがいつも通り持ってきてくれる野菜、宅配便、来客…、すべてが恐かった。」と。そして避難した方は「私たち親はいい。でも子どもたちが何年後かに癌になる可能性が否定できないなら、今避難することを決心しなければ後悔すると思った」と慣れない土地への引っ越しを決意した。一方留まる方は「なぜ避難しないのかと言われることが一番つらい。お金もないし、行く宛てもない。」と葛藤の胸中を明かす。つまり、留まる人、避難する人にかかわらず、この課題を背負っているすべての方の「それぞれの選択」をまずは尊重すべきだということ。国や東電からの賠償や暮らしの補償は当然のことながら、何より大切なことはこの問題に他者が「無関心」であってはならないことだ。「福島の問題」ではなく、「日本全体の最重要課題」なのだということを認識し、一緒に考えることが大切である。

いずれにしても、東日本大震災は現在進行形の災害である。これまで当法人への有形・無形のご支援・ご協力に心より感謝申し上げ、引き続き息の長いご支援・ご協力・ご助言を賜りたく、今後ともよろしくお願いいたします。

お世話になっております。RSY飯田です。

3月3日、七ヶ浜国際村第2駐車場の仮設住宅集会所での足湯が最後となりました。

昨年度は10名以上が足湯に通っていた国際村仮設住宅の集会所。利用者は徐々に減っていき、最後となったこの日は空き家が目立つ中も、5名の利用者さんが来てくださいました。

”つぶやき”から聞こえてきたのは、引越先の集会所の話。

「新しい場所の集会所は知らん人ばっかり。今後はもう集会所には行かないな…。」

「やっぱり次の集会所には行きづらいよ。元の住んでた地区とも違う人ばっかだ。」

人に寄っては唯一外に出るきっかけとなっていた集会所でのお茶飲みも、今後は日常的に同じ国際村仮設住宅のお友達で集まることはできません。

不安な気持ちを抱えながら、1人また1人と別の仮設住宅、または再建された場所へと移っていきます。

別の仮設住宅へ移られた方は、足湯が新しいコミュニティに参加するきっかけになればと思っていますが、つぶやきにもあるように知らない人ばかりの集会所では、以前のような時間を過ごすことは難しいのかもしれません。

再建された方は、ご近所さんがいないままの地域もある中で、どんなお気持ちで日々を過ごしていらっしゃるのでしょうか。。

「足湯友達」という言葉が生まれたのも、足湯を楽しみにする以上に、足湯をきっかけに集まる「友達に会える日」を楽しみにしていることの表れなのでしょう。

日々のニーズが変化していく今、本当に必要とされていることが個別化し、見えづらくなってきていますが、そこにRSYやボランティアがどう関わることができるのかが、問われているように感じています。

みなさま

2013年2月24日(日)のRSY「ボランティア大交流会」がいよいよ今週末に迫っています!

再度参加者募集のご案内をさせていただきます。

ワークショップの準備等もありますので、「行こうかな~」と思っている方はぜひお申込みをお願いします。

■申し込みはこちらから↓

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGI3Unk5XzZadlktRk9Na1Y1SGxuTnc6MQ

RSY会員の皆さん、被災地でボランティア活動の経験がある方、

名古屋で一緒に活動中の方、寄付をしてくださった方、

まだ一歩を踏み出してはいないけど仲間を見つけて何かしたい方、

今後この地域に来るといわれている地震のことが気になっている方、

これからボランティア活動してみたい方、すべての方々が対象です。

★キーワードは3つ、

・被災地を想い続ける

・私たちは地震に負けない

・できることから行動しよう!

「私たちにできること」を見つけにきてください!

久しぶりの再会や新しい仲間も見つかるかもしれません。

皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

お友達やお仲間も誘ってぜひお越しください。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

みんな集まれ!「ボランティア大交流会」開催!!

●日時:2013年2月24日(日)13:00~17:00(12:30開場)

●場所:クラブダイアモンドホール・SPACE “D” (Aホール)

(〒460-0007 名古屋市中区新栄2-1-9雲竜FLEXビル西館5F)

※地下鉄東山線・新栄駅より徒歩5分程度

http://www.diamond-hall.com/spaced/

●参加費:500円

●内容:講演会「被災地の今」「地震のことを考えよう」

ワークショップ「RSY758の今後」「届けよう!被災地へのメッセージ」

東北物産展・写真展・ゲームコーナー(お子さんも一緒に!)・足湯 など

●申し込み

こちらのURLの申し込みフォームからお申込みください。

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGI3Unk5XzZadlktRk9Na1Y1SGxuTnc6MQ

★お楽しみ大抽選会も行います!何が当たるかは当日までのお楽しみ!

★美味しいものを食べながらみんなで話そう!

★交流会の詳細をボランティアグループ「RSY758」で考えています。

その進捗については、facebook(rsy758)でチェック!(いいね!してください。)

随時内容を更新していますのでたまにのぞいてみてくださいね。

※もちろんレスキューストックヤードのHP・ブログでも紹介しています。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

●RSY758とは?

2011年3月11日。あの日、日本中の多くの人が「何かしなくちゃ」と動き出しました。1995年の阪神・淡路大震災の年もそうでした。神戸の災害をきっかけに名古屋(758)で発足したNPO法人が「レスキューストックヤード(RSY)」です。

東日本大震災では宮城県の七ヶ浜町を継続的に支援することに決め、これまでに50回以上のボランティアバスを運行し、3,000人以上のボランティアさんたちとともに支援活動を続けてきました。

あの「3・11」からまもなく2年。すでに震災の風化が叫ばれています。でも、被災地の復興はまだまだ課題だらけ。七ヶ浜で一緒に活動したボランティアさんはもちろん、愛知から物資提供や街頭募金、後方支援に回ってくださった皆さんと「次」を考えようと結成したのが「RSY758」です。

●ボランティア大交流会の趣旨

「次」って何でしょう。頻発する地震、風水害、来るべき南海トラフの巨大地震…。東北で起こったことは、決して他人事ではありません。自分たちに襲いかかる災害や地震のことを、東北の支援にかかわった人、今からでも何かしたいと思っている人とともに考えようと開くのが今回の「大交流会」です。

みんなで考えて話し合う「場」、被災地の課題を共有して学ぶ「機会」、防災のことを知る「場」、活動に必要な「資金」、人と人とをつなぐ「絆」…。これらすべてのキックオフとなります。ぜひ皆さんも参加して、次のアクションにつなげてください!

皆様

ご報告が遅くなりましたが。。。

2013年1月12日(土)

愛知大学 名古屋校舎(名古屋市中村区平池町4-60-6)にて

「新しい公共フォーラム・あいち」が開催されました。

全体の報告は主催者である愛知県に委ねますが、レスキューストックヤードがかかわった部分について、簡単ではありますがご報告いたします。

午前の部の全体会のパネリストとして、代表理事の栗田暢之が登壇いたしました。

また、午後の部ではレスキューストックヤードが分科会の一つを担当いたしました。

「防災・減災対策の可能性を考える~南海トラフ巨大地震に向けてできる事からはじめよう」

パネリスト:白井上二氏(愛知県立半田商業高等学校教頭)、雉野聡子氏(愛知県防災危機管理課政策・啓発グループ主任)、山田厚志氏(株式会社山田組社長)、椿佳代氏(災害ボランティアコーディネーターなごや)、コメンテーター:秀島栄三氏(名古屋工業大学 大学院教授)、コーディネーター:浦野愛(レスキューストックヤード常務理事)

以下、当日記録係として働いてくれた大学生の千葉さんのレポート(抜粋)です。

白井先生のお話で一番印象に残ったのが「ごんぱんだ」です。これは生徒たちが課題研究という授業で開発した保存食です。商業高校ならではの知識と技がつまった商品です。また、パソコンを活用し防災・減災に関するデジタル紙芝居を生徒たちが制作し、地元の小中学校を回って披露するという活動も行っているそうです。これらの防災・減災に関することを積極的に行っている学校は数が少ないので、全国の学校にも広がればと思いました。

白井上二氏

白井上二氏

雉野さんのお話しでは、県のホームページに、防災学習システムという防災に関して学べ、自宅の情報を入力するとどのぐらいの震度に耐えられるかというシミュレーションができるということを知りました。また、県の主な取り組みとしては、あいち防災フェスタや防災人材の育成のための防災・減災カレッジなどを開き、防災についての意識を高める活動を行っているそうです。

雉野聡子氏

雉野聡子氏

山田さんのお話しは、本業の建設業は地域住民の生活を安全で便利にするための仕事なのに、悪いイメージを持たれがち。そんなイメージを変えたいと山田さんは地域防災大会を始めました。重たい土嚢袋を手際よく積んでいく山田組社員の仕事ぶりを紹介するイベントなど、毎年違う趣向で開催し、8回を数えた現在、地域からの社員へのイメージが変わっていく様子を実感しているそうです。

山田厚志氏、椿佳代氏

山田厚志氏、椿佳代氏

椿さんのお話しは、普通の主婦がどうしてボランティア活動に携わることになったのかということを知る良い機会となりました。最初は身内が阪神淡路大震災で被災したとき、何をしたらいいか分からず、何も手助けをすることができなかったことからだそうです。それをきっかけに知識をつけるため積極的に様々なボランティア活動に参加しはじめたそうです。ボランティア活動ではいろいろな人たちとのつながりが大切でこのつながりを増やしていくことが重要だと椿さんに教わりました。

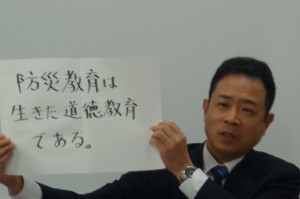

秀島栄三氏

秀島栄三氏

全体を通して、いろいろな分野の方たちのいろいろな取り組みを知ることができました。私も一人の大学生としてボランティア活動はもちろんのこと、学生だからできることを見つけ積極的に行動していきたいです。 千葉昌武(名古屋工業大学 学生)

お世話になっております。RSY飯田です。

七ヶ浜町には、7ヶ所、

その中の1ヶ所「七ヶ浜国際村第2駐車場」

高台移転の恒久住宅建設のため、

七ヶ浜町は空いている土地が少なく、移転先となる建設予定地が、

引越先は、他の応急仮設住宅の空部屋や、3月を目処に再建されるなど。

これは、

国際村仮設住宅の集会所での話題は、やはり引越しの話。

「あんた、どこさ行くの?」「俺は○○に決まったんだー。」

「△△さん、家できたって。もうここ(集会所)

復興に向けて一歩ずつ着実に進んでいますが、

「家建てて戻ったって、周りは空き地だっちゃ。」

「家の前の雪かきは、お隣さんがしてくれるから助かってるわ。」

「この前(12/8)の大きな地震の時、みんなで声掛け合って避難したのよ。

家を建てることができても、

応急仮設住宅は、建設当初は入居が可能でも設備が不足し、

しかし、「応急仮設」という名前のとおり、

落ち着いた生活は、いつやってくるのでしょうか。。